Un frammento

(1913)

Quando il sedicenne Carlo Rossmann, mandato in America dai suoi poveri genitori dopo che una domestica lo aveva sedotto e gli aveva messo al mondo un figlio, a bordo della nave che avanzava a piccola forza entrò nel porto di New York, pensò che la statua della Libertà, già da un pezzo visibile, splendesse sotto una luce più intensa. Il braccio che brandisce la spada sembrava essersi appena alzato, intorno alla figura spiravano fresche correnti. “Com’è alta!” fece tra sé, mentre la folla dei facchini, che passavano sempre più numerosi, sebbene lui non volesse muoversi, finiva con lo spingerlo contro il parapetto. Un giovane, che aveva appena conosciuto durante il viaggio, gli disse, dirigendosi verso l’uscita: “E lei non ha voglia di scendere?”. “Certo, sono pronto!” fece Carlo ridendo, e sia per vantarsi, sia perché era un ragazzo robusto, si caricò la valigia in spalla. Ma nel seguire con lo sguardo il suo conoscente, che si allontanava facendo oscillare il bastone, si accorse, con sgomento, che aveva dimenticato l’ombrello in basso. Pregò in fretta il conoscente, che non nascose la sua contrarietà, di aspettare un attimo vicino alla sua valigia, si guardò intorno per orientarsi in seguito e corse via.

Arrivato in basso, ebbe la sgradita sorpresa di trovare chiuso un corridoio che gli avrebbe abbreviato di parecchio la strada: il provvedimento dipendeva sicuramente dallo sbarco generale. Fu allora costretto a cercarsi la strada tra un’infinità di camerini e di scalette disposti uno dopo l’altro, corridoi a zigzag, una sala ammobiliata da una sola scrivania, e alla fine, poco esperto com’era di quel percorso fatto soltanto un paio di volte in mezzo alla gente, si smarrì. Non passava più nessuno; sulla sua testa sentiva lo scalpiccio di migliaia di piedi, lontano gli arrivava l’ultimo ansito delle macchine: perplesso, senza troppo riflettere, cominciò a picchiare contro una porticina che si trovò vicino. “E’ aperto!” gridarono dall’interno. Carlo, con un respiro di sollievo, spinse la porta. “Ma perché picchia in quel modo?” chiese una specie di gigante, appena lo ebbe visto. Nella stretta cabina, dove si stipavano un letto, un armadio, una sedia e il gigante, arrivava, attraverso un piccolo passaggio, una luce avara, come se fosse l’avanzo di quello che avevano adoperato in alto. “Mi sono smarrito”, disse Carlo. “Durante il viaggio non me ne ero accorto: ma questa nave non finisce più!”. “Eh già, ha ragione”, disse l’uomo con un certo orgoglio, senza smettere di armeggiare intorno a una valigetta, di cui premeva il coperchio per far scattare la serratura. “Ma entri!” proseguì, “non vorrà restare fuori!”. “Non disturbo?” chiese Carlo. “Ma che dice?”. “E’ tedesco lei?” chiese ancora, diffidente, Carlo, che aveva sentito dei pericoli ai quali è esposto chi arriva in America, soprattutto da parte degli irlandesi. “Proprio così, proprio così”, disse l’uomo. Carlo esitò ancora. Allora l’altro, con gesto improvviso, afferrata la maniglia, tirò dentro Carlo e gli chiuse dietro l’uscio. “Non mi va che mi si guardi dal corridoio”, disse riprendendo ad armeggiare intorno alla valigia, “ognuno che passa guarda dentro, si finisce col perdere la pazienza”. “Ma se nel corridoio non c’è nessuno!” disse Carlo, che era finito contro il letto. “Sì, adesso!” disse l’uomo. “E non è di adesso che si parla?” pensò il ragazzo. “E’ difficile intendersi con costui”. “Si sieda sul letto, starà più comodo”, disse l’uomo.

Carlo strisciò nella cuccetta come meglio poté, ridendo per il vano tentativo di entrarci con un salto. Ma appena seduto gridò: “Bontà divina, la mia valigia!”. “E dov’è?”. “In coperta, un conoscente me la sta guardando”. “Come si chiama?”. Da una tasca segreta che la madre, in occasione del viaggio, gli aveva cucito nella giacca, tirò fuori un biglietto da visita. “Butterbaum, Francesco Butterbaum”. “Ci tiene molto, alla sua valigia?”. “Certo!”. “E allora perché l’ha affidata a un estraneo?”. “Avevo dimenticato l’ombrello e sono corso a riprenderlo, non volevo portarmi dietro la valigia. Poi, mi sono perso”. “E’ solo? Non l’accompagna nessuno?”. “Solo”. Forse farei bene ad affidarmi a quest’uomo, pensò Carlo a questo punto.

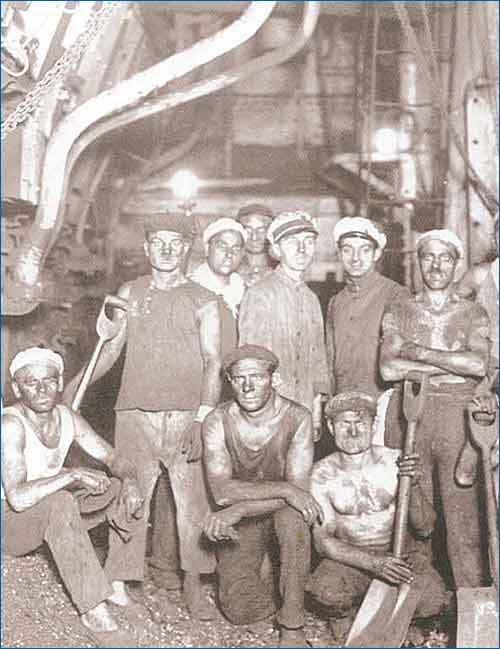

Dove trovare, su due piedi, un amico migliore? “E ora ha perduto anche la valigia. Sull’ombrello, facciamoci una croce”. L’uomo sedette sulla sedia, come se la faccenda di Carlo cominciasse a interessarlo. “Ma io non credo che la valigia sia perduta”. “Beato chi ha fede”, disse l’uomo grattandosi i capelli neri e fitti, tagliati corti. “Ma su una nave ci sono tanti costumi quanti i porti che si toccano. Ad Amburgo il suo signor Butterbaum avrebbe, forse, guardato la valigia, qui, invece, credo che lei non troverà più ombra né dell’uno né dell’altra”. “Bisogna pure che vada a dare un’occhiata lassù”, disse Carlo guardandosi intorno per cercare l’uscita. “Stia fermo!” disse l’uomo e con una manata sul petto, piuttosto brusca, lo ributtò indietro. “E perché?” chiese Carlo con stizza. “Perché sarebbe assurdo”, disse l’uomo. “Tra un istante vado via pure io, ce ne andiamo insieme. Se la valigia è stata rubata, tutto è inutile, se invece l’uomo l’ha abbandonata, la troveremo più facilmente quando la nave sarà vuota. Lo stesso per il suo ombrello”. “Lei è pratico della nave?” chiese Carlo con diffidenza, come se l’idea, in sé ragionevole, che la valigia si sarebbe trovata meglio a nave vuota, nascondesse un inganno. “Sono un fuochista”, disse l’uomo. “Lei è un fuochista?” chiese Carlo in tono gioioso, come a una splendida, imprevista notizia; e, appoggiandosi sui gomiti, si sporse per vedere meglio l’uomo. “Davanti alla cabina dove dormivo con gli slovacchi c’era uno sportellino attraverso il quale si poteva guardare nella sala-macchine”. “Lavoravo proprio là”, disse il fuochista. “La tecnica è stata sempre la mia passione”, disse Carlo come parlando tra sé. “Un giorno sarei sicuramente diventato ingegnere, se non fossi dovuto partire per l’America”. “E perché dovette partire?”. “Eh, è una storia!” fece Carlo, e con un gesto volle allontanare quell’argomento da sé. Guardò sorridendo il fuochista, come per chiedergli scusa se non si confidava con lui. “Ci sarà stata una ragione”, disse il fuochista, non si capiva se per sollecitare o respingere il racconto di quella ragione. “Potrei anche diventare fuochista”, disse Carlo. “Ai miei genitori non importa più niente di quello che farò”. “Il mio posto è libero”, disse il fuochista, e, come gustando la sicurezza che gli veniva da queste parole, mise le mani in tasca e allungò le gambe fino a raggiungere il letto, coi suoi calzoni spiegazzati, di una stoffa grigio-ferro che sembrava cuoio. Carlo dovette stringersi ancora di più contro la parete. “Lascia la nave?”. “Sì, stasera ce la battiamo”. “Perché, non le piace?”. “Quello che conta sono i fatti, non ciò piace o non piace.

Ma poi, in fondo, ha ragione lei, non mi piace. Spero che non penserà sul serio di diventare fuochista, anche se è facile che lo diventi proprio per questo. Per me, lo sconsiglio. Se voleva studiare in Europa, perché non fa lo stesso qui? Le università americane sono infinitamente migliori di quelle europee”. “Lo credo”, disse Carlo, “ma non ho mezzi per studiare. Ho letto, non so dove, di un ragazzo che di giorno lavorava in un negozio e di notte studiava, diventò dottore, poi sindaco, ma per questo ci vuole una bella costanza, no? Io ho paura di non averla. Devo aggiungere che non ero uno scolaro d’eccezione, e lasciare la scuola non mi dispiacque troppo. Magari le scuole, qui, sono ancora più severe. L’inglese lo conosco poco o niente. Aggiunga la prevenzione che c’è per gli stranieri”. “L’ha già notato? Beh, allora andiamo bene, vedo che ci capiamo. Siamo a bordo di una nave tedesca, di proprietà della Hamburg-America-Linie: perché ci sono così pochi tedeschi? Perché il capo-macchinista, un certo Schubal, è un rumeno! Roba da non credere. Quel miserabile ha il coraggio di perseguitare noi tedeschi, su una nave tedesca! Non pensi”, gli mancò il fiato e dovette farsi aria con la mano, “non pensi che io mi lamento tanto per fare. So che lei non ha nessuna influenza, che è un povero ragazzo. Ma il troppo stroppia!” Con ciò si mise a dare pugni sul tavolo, senza distogliere lo sguardo da Carlo. “Sono stato imbarcato su una quantità di navi”, e qui elencò, d’un fiato, venti nomi, finché a Carlo girò la testa, “e mi sono distinto, ho avuto elogi, lavoravo come piaceva ai miei capitani, per anni rimasi sulla stessa nave a vela”, si alzò, come se quello fosse stato il momento più significativo della sua vita, “e qui, su questa carretta, dove tutto funziona a puntino, dove non serve spreco di cervello, qui non valgo niente, sono di disturbo al signor Schubal, sono un pelandrone, merito di essere cacciato via, mi danno la paga per carità. Lei ci capisce niente? Io no”. “Non dovrebbe farsi trattare così!” disse Carlo con vivacità.

Si sentiva a suo agio su quel letto, in un’atmosfera così familiare, che quasi aveva dimenticato di trovarsi sulle tavole malferme di una nave, sulle coste di un continente sconosciuto. “E’ andato dal capitano? Si è fatto sentire?”. “Vada via, per carità! Non la voglio più con me. Non ascolta quello che dico, e mi dà consigli. Come potrei andare dal capitano?”. Si rimise a sedere, come per un’improvvisa stanchezza, tenendo il volto tra le mani. “Non saprei cosa consigliarle di meglio”, disse Carlo tra sé. Pensò che avrebbe fatto meglio ad andare a prendere la sua valigia, invece di stare lì a dare consigli considerati sciocchi. Nel consegnargli la valigia, suo padre gli aveva chiesto in tono scherzoso: “Quanto ti durerà?”; e ora quell’oggetto tanto caro era forse perso sul serio. Lo consolò l’idea che suo padre non avrebbe potuto sapere niente, nemmeno se avesse chiesto informazioni. La compagnia di navigazione poteva solo dire che era arrivato a New York.

Si rammaricò invece di non avere adoperato niente di quanto era nella valigia, sebbene avesse bisogno da un pezzo, per esempio, di cambiarsi la camicia. Aveva fatto economie inutili: mentre, all’inizio della carriera, era bene che si presentasse in ordine, bello pulito, avrebbe dovuto farsi vedere con una camicia sporca. Non fosse stato per questo, la perdita della valigia non sarebbe stata troppo grave, perché l’abito che indossava era migliore di quello che era nella valigia, un capo da strapazzo, che la mamma aveva rammendato poco prima della partenza. Gli venne in mente che nella valigia c’era anche un pezzo di salame di Verona, regalo supplementare della mamma, appena assaggiato, perché durante la traversata aveva avuto scarso appetito e la zuppa distribuita sul ponte gli era stata più che sufficiente.

Ma ora gli sarebbe piaciuto avere il salame, per offrirlo al fuochista: basta una piccolezza per conquistare gente simile, aveva imparato Carlo da suo padre, il quale con qualche sigaretta conquistava i piccoli impiegati con cui trattava. La sola cosa che Carlo poteva offrire era il denaro, ma per il momento, specie se la valigia era andata perduta, non voleva toccarlo. Tornò a pensare alla valigia: non poteva darsi pace che durante il viaggio l’avesse sorvegliata con tanta attenzione, fino a perderci il sonno, per farsela poi portare via in quel modo. Si ricordò delle cinque notti in cui lo assillò l’idea che il piccolo slovacco, due cuccette a sinistra dopo la sua, puntasse la valigia. Lo slovacco aspettava che Carlo, vinto dalla stanchezza, si appisolasse un attimo, per tirare a sé la valigia con un lungo bastone che gli serviva per giocare o fare esercizi. Alla luce del giorno aveva una faccia innocente, ma scesa la notte si alzava ogni tanto a sedere sul suo giaciglio e fissava con uno sguardo triste la valigia di Carlo. Carlo l’aveva notato perché c’era sempre qualcuno che, con l’inquietudine propria dell’emigrante, trasgredendo al regolamento, accendeva un lumino, cercando di decifrare il prospetto incomprensibile di un’agenzia di viaggio.

Se la luce era vicina, Carlo poteva appisolarsi un momento, se era lontana o era buio completo doveva tenere gli occhi aperti. Una così dura vigilanza lo aveva sfinito, e forse non era servita a niente. Ma se una volta si imbatteva in quel Butterbaum… A questo punto, nel silenzio assoluto che si era stabilito, si sentì, lontana, una successione di lievi e rapidi colpi, come prodotti da piedi infantili. Il rumore diventò più forte. Era un gruppo di persone che si avvicinava.

Dovevano avanzare in fila indiana, vista la strettezza del corridoio, e ogni tanto si sentiva un tintinnio, come di armi. Carlo, sul punto di abbandonarsi a un sonno che lo liberasse da ogni preoccupazione per la valigia e lo slovacco, si alzò di soprassalto e scosse il fuochista: il corteo sembrava ormai giunto davanti alla porta. “E’ la banda di bordo”, disse il fuochista. “Hanno suonato e vanno a fare i bagagli. E’ finito tutto, possiamo andare, Venga!”. Prese Carlo per mano, afferrò ancora un quadretto con l’immagine della Madonna appeso sopra la cuccetta, se lo ficcò nella tasca interna, afferrò la valigia e lasciò svelto la cabina. “Ora vado in amministrazione e canterò a quei signori quello che ho in corpo. I passeggeri sono sbarcati, non è più il caso di avere riguardi”. Il fuochista, camminando, continuava a ripetere quest’intenzione più o meno con le stesse parole; provò anche a schiacciare una pantegana che gli aveva traversato la strada, riuscendo solo a farla infilare più in fretta nel suo buco. Aveva gambe lunghe ma pesanti, lente a muoversi. Attraversarono un reparto della cucina dove alcune ragazze con i grembiuli sudici – forse li sporcavano di proposito – rigovernavano, vicino a grandi mastelli. Il fuochista chiamò una certa Lina, le mise un braccio attorno alla vita e se la portò dietro per un tratto, mentre quella, civettuola, gli si stringeva al braccio. “E’ il momento della paga, vieni anche tu?” chiese. “Perché debbo scomodarmi? Portami tu i soldi”, rispose quella, gli sgusciò di sotto il braccio e corse via. “Dove hai incontrato quel bel figliolo?” chiese poi, senza aspettare risposta. Le ragazze, che avevano interrotto il lavoro, risero tutte insieme. Continuarono a camminare, finché non arrivarono davanti a una porta, sormontata da un palchetto con minuscole cariatidi dorate. Un lusso insolito, per una nave.

Carlo si accorse di non essere mai passato da quelle parti, forse riservate, durante la traversata, ai passeggeri di prima e seconda classe, e accessibili a tutti solo adesso, prima che la nave venisse sottoposta alla pulizia generale; come sembrò evidente alla vista di alcuni uomini con la granata sulle spalle, che salutarono il fuochista. Carlo fu impressionato dalle proporzioni dell’insieme, nel traponte aveva potuto vedere ben poco. Lungo i corridoi correvano i fili della corrente elettrica, un campanello trillava senza sosta.

Il fuochista picchiò rispettosamente, e quando sentì dire: “Avanti!” invitò con un gesto il compagno ad entrare, senza timore. Carlo entrò, fermandosi vicino alla porta. Dalle tre finestre della sala vedeva le onde del mare: scorgendo quel gioioso movimento, il cuore gli batté più forte, come se non avesse visto il mare per cinque giorni di fila. Grandi navi incrociavano le loro rotte, oscillando appena sotto la spinta delle onde; a socchiudere gli occhi, sembrava che l’oscillazione dipendesse dalla loro mole. In cima agli alberi fremevano, tesi al vento, lunghi e sottili vessilli. Da una nave da guerra risuonarono colpi a salve. Una corazzata passò a breve distanza, corrucciata nel suo mantello d’acciaio, coi cannoni che sembravano cullati dalla marcia uniforme e sicura. Visti dalla porta, i vaporini e le barche che sciamavano tra le navi sembravano lontanissimi. Ma dietro tutto questo, New York fissava Carlo con le centomila finestre dei suoi grattacieli. In quella sala uno poteva sapere dove si trovava. Intorno a un tavolo rotondo sedevano tre signori: un ufficiale di marina in uniforme blu, e due funzionari portuali americani, in divise nere. Sul tavolo erano mucchi di documenti che l’ufficiale scorreva, tenendo la penna in mano, e poi porgeva agli altri, i quali ora leggevano, ora prendevano appunti, ora riponevano i fogli nelle loro cartelle; ogni tanto uno dei due, che continuava a fare un piccolo verso con i denti, dettava qualche parola al collega. Vicino a una finestra, girando le spalle alla porta, un omino sedeva a una scrivania, consultando certi grandi registri allineati su una solida tavola fissata alla parete all’altezza della sua testa. Aveva vicino una cassetta di sicurezza aperta, e, a quanto pareva, vuota. La seconda finestra era sgombra e offriva una vista incantevole. Vicino alla terza parlottavano due uomini.

Uno, in divisa, si appoggiava al davanzale, giocando con l’elsa della spada. L’altro, in abiti civili, era girato, con le mani sui fianchi, verso la finestra e muovendosi scopriva ogni tanto un po’ dei nastrini che decoravano il petto dell’ufficiale; il bastoncino di bambù che stringeva nella destra, sporgeva in fuori come una spada. Carlo non ebbe tempo di guardare bene ogni cosa. Si avvicinò un commesso e chiese al fuochista cosa voleva, guardandolo come se, a entrare lì dentro, avesse perpetrato una sconvenienza. Il fuochista, a voce altrettanto bassa, rispose che voleva parlare con il cassiere-capo. Il commesso abbozzò un gesto, come per respingere la domanda; tuttavia, in punta di piedi, andò dal signore dei registri, disegnando una gran curva per evitare il tavolo rotondo.

Il signore sembrò sbalordito alle parole del commesso, si girò verso l’uomo che chiedeva di parlargli e agitò in segno di diniego, le mani sia verso il fuochista, sia, per sicurezza, verso il commesso. Questi ritornò dal fuochista e, col tono di chi fa una confidenza, mormorò: “Esca immediatamente!” Il fuochista guardò Carlo, quasi lì fosse il suo cuore, nel quale confidare, muto, le sue pene. Carlo, senza porre tempo in mezzo, attraversò di corsa la sala, sfiorando la sedia dell’ufficiale: subito il commesso lo inseguì, curvo, le braccia pronte alla presa, quasi avesse da catturare un insetto: ma Carlo arrivò prima al tavolo del cassiere e si aggrappò al suo bordo, nel caso che il commesso volesse provare a tirarlo via. L’incidente produsse una certa agitazione. L’ufficiale vicino al tavolo saltò in piedi, i due funzionari portuali rimasero a osservare tranquilli ma attenti, i signori vicino alla finestra si accostarono, mentre il commesso, consapevole di non essere più al suo posto in mezzo ai potenti, si faceva indietro.

Accanto alla porta, il fuochista aspettava fremente il momento in cui ci fosse stato bisogno del suo aiuto. Il cassiere-capo descrisse, sulla sua poltroncina, un ampio giro verso destra. Incurante di scoprire il suo segreto agli occhi di quei signori, Carlo frugò nella tasca interna, tirò fuori il passaporto e lo posò, aperto, sul tavolo, per evitare una presentazione. Il cassiere non sembrò dare importanza al documento, che allontanò con due dita. Carlo, quasi avesse compiuto una formalità indispensabile, rimise il passaporto in tasca. “Mi permetto di dire”, cominciò, “che il fuochista è stato, forse, trattato ingiustamente. Un certo Schubal ce l’ha con lui. Ha navigato con onore, su molte navi, che può elencarvi tutte, è un buon lavoratore, appassionato del mestiere; non si capisce perché proprio su questa nave, dove il lavoro non è poi tanto pesante, rispetto a quello dei velieri, per esempio, dovrebbe aver dato cattiva prova. Solo una calunnia può impedirgli di farsi strada, privandolo di quei riconoscimenti che non gli sarebbero altrimenti mancati. Questo è il quadro generale, i particolari li esporrà lui”. Carlo aveva parlato a tutti i presenti perché, visto che tutti stavano in ascolto, poteva sperare giustizia più da loro che dal cassiere.

Aveva avuto, poi, l’accortezza di non dire che conosceva il fuochista solo da poco. In ogni modo, avrebbe parlato molto meglio, se non fosse stato confuso dal viso rosso del signore con il bastoncino di bambù che, dal punto in cui si trovava, vedeva per la prima volta. “E’ la verità, parola per parola”, disse il fuochista, prima che qualcuno avesse pensato a interrogarlo, prima, anzi, che si fossero girati a guardarlo. La precipitazione del fuochista avrebbe potuto essere un grave errore, se il signore con le decorazioni, nel quale all’improvviso Carlo riconobbe il comandante, non avesse dato a vedere di voler ascoltare il fuochista. Tesa la mano, gridò: “Venga qua, lei!” con una voce che si sarebbe potuta battere con il martello, tanto era dura. Ora tutto dipendeva da come il fuochista si sarebbe comportato, perché Carlo non aveva nessun dubbio sulla giustizia della sua causa. Nell’occasione, per fortuna, il fuochista rivelò la sua pratica del mondo. Con calma e decisione esemplari, tirò fuori dalla valigetta un plico e un taccuino; quindi, ignorando il cassiere, andò dritto dal comandante e spiegò sul davanzale i documenti. Al cassiere non rimase altro che alzarsi e avvicinarsi. “Quest’uomo è un famoso attaccabrighe”, spiegò, “passa più tempo in amministrazione che in sala-macchine. Ha fatto disperare quell’ottima pasta di Schubal. Mi ascolti bene!” disse rivolto al fuochista. “Lei ora esagera. Dica quante volte è stato cacciato via dall’ufficio paga, per le sue assurde pretese! Dica quante volte è corso da me alla cassa! Quante volte non le hanno ripetuto che il suo diretto superiore è Schubal, che lei deve trattare solo con lui? Come osa presentarsi qui, quando c’è il signor comandante? Non si vergogna di importunare anche lui, non ha ritegno a mandare avanti questo ragazzo perché ripeta le sue insulse accuse? Lui, poi, non lo conosco, lo vedo per la prima volta sulla nave!” Carlo si trattenne a stento dal saltargli addosso. Ma il comandante disse: “Sentiamo quest’uomo ancora una volta. Lo Schubal mi sta prendendo, da qualche tempo, un po’ la mano: con questo non voglio dire niente in suo favore, intendiamoci!” Le ultime parole erano rivolte al fuochista. Era evidente che non poteva prendere subito le sue parti, ma le cose si mettevano bene. Il fuochista cominciò a spiegare le sue ragioni, e subito si mostrò all’altezza della situazione, chiamando lo Schubal “signore”. Carlo gongolava, vicino allo scrittoio abbandonato dal cassiere, e per la gioia continuava a premere il piatto di una bilancetta per le lettere. – Il signor Schubal è ingiusto! Il signor Schubal protegge gli stranieri! Il signor Schubal aveva espulso il fuochista dalla sala-macchine e l’aveva mandato a pulire i cessi, mansione non certo di pertinenza di un fuochista! – A un certo momento vennero manifestati dei dubbi sulla perizia del signor Schubal, che doveva essere più apparente che reale. Carlo fissava con uno sguardo affettuoso, da collega, il comandante, perché non si lasciasse influenzare sfavorevolmente da certe espressioni poco corrette del fuochista.

Da tanti discorsi, però, non emergeva niente di concreto, e se anche il comandante continuava a guardare davanti a sé, mostrandosi deciso ad ascoltare, questa volta, il fuochista fino alla fine, gli altri signori diventarono impazienti. La voce del fuochista, brutto segno!, non dominò più, incontrastata, nella sala. Il signore in borghese cominciò ad agitare il bastoncino di bambù e a dare colpetti sul pavimento. Gli altri signori cominciarono a guardarsi intorno, distratti. I funzionari portuali, che avevano fretta, tornarono alle loro pratiche e ricominciarono, sia pure senza troppo impegno, a esaminarle, l’ufficiale si riavvicinò al tavolo e il cassiere capo, che credeva di avere partita vinta, tirò ironicamente un profondo sospiro. Unico a non distrarsi sembrava il commesso; il quale accennava a Carlo con la testa come per dirgli qualche cosa, certo provando nel suo cuore le pene del pover’uomo alla mercé dei superiori. Davanti alle finestre continuava a trascorrere la vita del porto. Passò una chiatta, perfettamente equilibrata col suo immenso carico di botti, e oscurò, per un momento, la sala; i battelli a motore – che ora Carlo, se avesse avuto tempo, avrebbe potuto vedere da vicino – scivolavano via rombanti, sotto le mani dell’uomo dritto vicino al timone; dalle acque agitate emergevano strani oggetti che poi le onde coprivano, sottraendoli allo sguardo meravigliato; le barche dei transatlantici avanzavano sotto l’energica spinta dei marinai: i passeggeri sedevano immobili, anche se con aria preoccupata, al posto loro assegnato, solo qualcuno girava il capo per seguire il cambiamento di scenario. Si assisteva a un movimento senza fine, a un’agitazione che dall’elemento inquieto si trasferiva sui poveri uomini e sulle loro opere.

Tutto ciò spingeva a sbrigarsi, a essere chiari e precisi. Cosa faceva, invece, il fuochista? Coperto di sudore, incapace di tenere, tanto le mani gli tremavano, le carte spiegate sul davanzale, continuava a parlare. Le accuse contro Schubal gli facevano ressa nella testa; una sola, secondo lui, sarebbe stata sufficiente per annichilire il rivale; purtroppo al comandante arrivava soltanto un balbettio quasi incomprensibile. Il signore con il bastoncino di bambù da un pezzo fischiettava guardando il soffitto, i funzionari portuali avevano richiamato al loro tavolo l’ufficiale e non mostravano l’intenzione di lasciarlo, il cassiere si tratteneva dall’intervenire solo perché il comandante era tanto calmo, il commesso, sull’attenti, aspettava da un momento all’altro un ordine del comandante. Carlo capì che non poteva più rimanere passivo.

Si avvicinò piano al gruppo, pensando rapidamente a come affrontare la situazione. Non c’era più tempo, ancora un momento e potevano volare via dall’ufficio. Il comandante doveva essere un buon uomo, e forse aveva una ragione particolare per sembrare come un superiore imparziale: ma non si poteva poi approfittare troppo, come appunto stava facendo il fuochista, nella sua ira. Carlo disse al fuochista: “Parli in modo più semplice, più chiaro, il signor comandante non capirà niente, se lei continua in questo modo. Lei crede che il signor comandante sappia il cognome o magari il nome di tutti i macchinisti e di tutti gli aiuti; lei crede che, quando ne nomina uno, il signor comandante capisca subito di chi si tratta? Ordini bene i motivi di reclamo, dica prima i più gravi poi, via via, gli altri, forse non dovrà nemmeno arrivare alla fine. A me ha sempre raccontato tutto con tanta chiarezza!” Se in America è consentito rubare valige, ogni tanto sarà anche permessa qualche bugia, pensò per scusarsi. Se almeno il suo discorso avesse potuto servire! Ma non era troppo tardi? Il fuochista si interruppe appena sentì la voce conosciuta, ma con la vista offuscata dalle lacrime per l’onore offeso, per le spaventose rievocazioni, per l’angoscia presente, non poté nemmeno riconoscere Carlo. Come poteva a quel punto, Carlo leggere nell’animo dell’uomo sconcertato, parlare in altro modo, se da una parte pensava di avere esposto tutto quanto aveva da dire senza nessun successo e dall’altra gli sembrava che, sebbene non avesse ancora detto niente, non poteva pretendere da quei signori di ascoltare tutto da capo?

E proprio ora interviene Carlo, il suo unico sostenitore, per dargli buoni consigli, ma riesce solo a fargli capire che tutto, tutto è perduto. “Se mi fossi fatto avanti prima, invece di guardare dalla finestra”, si disse Carlo. Chinò la testa davanti al fuochista e lasciò cadere le braccia, per significare che non sperava niente. Ma il fuochista capì male, immaginando che Carlo, con quel gesto, intendesse rimproverare se stesso. Per dissuaderlo, prese un tono litigioso, finendo col rovinare ogni cosa. Questo, quando i signori al tavolo rotondo già da un pezzo mostravano la loro insofferenza per l’inutile rumore che li disturbava nel loro lavoro, quando il cassiere-capo cominciava a non capacitarsi della pazienza del comandante e era ormai vicino a esplodere, quando il commesso, tornato nel campo dei suoi padroni, misurava il fuochista con sguardi rabbiosi, quando il signore con il bastoncino di bambù, al quale il comandante riservava ogni tanto un’occhiata amichevole, indifferente, anzi seccato nei confronti del fuochista, alzava in silenzio lo sguardo su Carlo e lo riabbassava su un’agenda che aveva tolto di tasca. “Va bene, va bene”, disse Carlo, che faticava a contenere la fiumana di parole riversata ora su di lui, e gli rivolse un sorriso amichevole, senza badare al tono litigioso. “Lei ha ragione, ragionissima, non ne ho mai dubitato”. Per timore che finisse col dare qualche colpo, avrebbe voluto tenergli ferme le mani o, meglio ancora, avrebbe voluto spingerlo in un angolo per sussurargli qualche parola, e invitarlo alla calma. Ma il fuochista era, ormai, fuori di sé. Carlo fu in un certo qual modo consolato dall’idea che, in caso estremo, con la forza della disperazione, il fuochista poteva tenere a bada i sette uomini presenti. D’altronde, sullo scrittoio c’era un quadro di comando pieno di pulsanti: sarebbe bastato schiacciarli con una mano per fare insorgere la nave, coi suoi corridoi pieni di gente ostile. A questo punto, il signore con il bastoncino di bambù, che si era sempre mostrato indifferente, si avvicinò a Carlo e chiese con voce non forte, ma chiara abbastanza per essere sentita sopra le grida del fuochista: “Come si chiama, lei?”

Quasi avesse aspettato, dietro la porta, la domanda del signore, qualcuno picchiò. Il commesso, guardato il comandante e avuto un cenno di assenso, andò ad aprire. Apparve un uomo di statura media, con indosso una vecchia giubba di colore antiquato, che proprio non lo si sarebbe preso per un macchinista. Era… Schubal. Se Carlo non l’avesse capito dalla soddisfazione apparsa negli occhi di tutti, se ne sarebbe accorto con spavento, dal movimento del fuochista: il quale allungò le braccia e strinse i pugni con tanta passione, da far credere che era disposto a giocare il tutto per tutto. Nei pugni aveva tutta la sua forza, anche quella che ora lo teneva in piedi. Ecco là il nemico, felice e contento nell’abito della festa, una cartella sotto il braccio, con dentro, forse, il ruolino-paga e il libretto di lavoro del fuochista, che guardava uno dopo l’altro i presenti, con il proposito evidente di saggiarne l’umore. Quei sette dovevano essere tutti dalla sua parte: anche se il comandante aveva avuto, prima, qualche cosa da obiettare (ma forse era stato solo un pretesto), dopo la rabbia che gli aveva fatto prendere il fuochista non poteva dire più niente contro Schubal. Nei confronti di un tipo come il fuochista, non c’era punizione abbastanza severa; se Schubal meritava un rimprovero, era di non essere riuscito ancora a vincere la tracotanza del fuochista, arrivata al punto da portarlo davanti al comandante. Ma forse c’era ancora una speranza. Un contraddittorio tra Schubal e il fuochista avrebbe avuto risultati positivi. Un guizzo della sua malvagità doveva bastare per scoprirla intera a quei signori: ci avrebbe pensato Carlo. Conosceva abbastanza l’intelligenza, le debolezze, gli umori di ognuno e, da questo punto di vista, il tempo passato fino a quel momento non era andato perso. Se il fuochista si fosse comportato a dovere!

Purtroppo, si vedeva che era inadatto alla lotta. Avrebbe potuto spaccare a pugni la testa odiosa di Schubal, se glielo avessero consegnato: ma da solo non avrebbe mai fatto i due passi che lo separavano da quello. Perché Carlo non aveva previsto un’eventualità così facile: che Schubal, cioè, sarebbe venuto, se non di sua iniziativa, almeno chiamato dal comandante? Perché, strada facendo, non aveva discusso col fuochista un preciso piano di guerra, invece di infilarsi, senza la minima preparazione, nella prima porta capitata davanti? Il fuochista avrebbe potuto ancora parlare, dire di sì e di no, ammesso che ci fosse stato un contraddittorio? Se ne stava là a gambe larghe, le ginocchia tremanti, la testa alta, con l’aria che gli passava a fatica attraverso la bocca spalancata, quasi che non avesse più polmoni.

Carlo, in ogni modo, si sentiva forte e lucido come prima non era mai stato. L’avessero visto i suoi genitori, mentre difendeva una giusta causa davanti a personaggi importanti! Non aveva ancora vinto, ma si preparava ad affrontare la battaglia decisiva. Si sarebbero ricreduti sul suo conto? Lo avrebbero lodato, facendolo sedere tra di loro? Lo avrebbero guardato una volta – una volta! – negli occhi nei quali c’era tanta devozione per loro? Domande difficili, poste in un momento poco opportuno. “Sono qui, perché credo che il fuochista mi accusi di non so quali disonestà. Una ragazza della cucina mi ha detto di averlo visto dirigersi da questa parte. Signor comandante e loro tutti signori qui presenti, mi dichiaro pronto a confutare ogni capo d’imputazione sulla base dei miei documenti e, se sarà il caso, attraverso l’ascolto di testimoni imparziali, in nessun modo subornati, in attesa dietro la porta”. Così Schubal. Era un discorso chiaro, da uomo che si rispetta: dalle mutate espressioni dei presenti si sarebbe potuto credere che questi tornavano a sentire, dopo parecchio tempo, suoni umani. Tuttavia, non vedevano che il bel discorso aveva le sue magagne. Perché la prima parola che si era presentata alla mente di Schubal era “disonestà”? Si doveva imperniare l’accusa su questo punto, invece che sulle parzialità nei confronti dei connazionali? Era bastato che una ragazza della cucina avesse visto il fuochista avviarsi verso l’ufficio, perché Schubal capisse subito tutto? O non era stato un senso di colpa, a dargli quella sensibilità? Aveva portato subito dei testimoni; e aveva avuto il coraggio di definirli non subornati! Era un imbroglio, solo un imbroglio! Come potevano quei signori accettare tutto questo e giudicarlo onesto? Perché aveva lasciato passare tanto tempo tra l’annuncio della ragazza e il suo arrivo? Perché voleva che il fuochista stancasse tanto i signori da far perdere loro la capacità, temuta più di ogni altra cosa, di un retto giudizio. Sebbene si trovasse da un pezzo dietro la porta, non aveva picchiato proprio nel momento in cui la domanda inopinata di quel signore poteva fargli sperare che il fuochista era spacciato? Tutto ciò era chiaro, mostrato anzi, anche se non di proposito, dallo stesso Schubal: ma quei signori avevano bisogno di vederlo in modo diverso, più immediato. Bisognava scuoterli. Su via, Carlo, svelto, approfitta ora del tuo tempo, prima che entrino i testimoni e confondano tutto! In questo momento il comandante accennò di no con il capo a Schubal e questi, visto che il suo turno sembrava rinviato di qualche minuto, si fece da parte, cominciando con il commesso una conversazione a mezza voce, illustrata da occhiate in direzione di Carlo e del fuochista, e da gesti eloquenti. Sembrava provare la sua grande orazione. “Voleva chiedere qualche cosa al ragazzo, signor Giacomo?” disse il comandante, nel silenzio generale, al signore con il bastoncino di bambù. “Proprio così”, disse quello, ringraziando per l’attenzione con un lieve inchino.

E ancora una volta chiese a Carlo: “Come si chiama lei?” Carlo convinto che, nell’interesse di quello che gli stava a cuore, era bene liberarsi presto da quell’ostinato, non si presentò, come era sua abitudine, mostrando il passaporto, ma disse in fretta: “Carlo Rossmann”. “Ma no!” fece il signore chiamato Giacomo; e indietreggiò, sorridendo incredulo. Anche il comandante, l’ufficiale, il cassiere, persino il commesso sembrarono sbalorditi nel sentire il nome di Carlo. Solo i funzionari portuali e Schubal rimasero indifferenti. “Ma no!” ripeté il signor Giacomo, muovendo con un fare quasi cerimonioso verso Carlo. “Se è così, io sono tuo zio, Carlo, e tu sei il mio caro nipote. Me lo diceva il cuore, tutto il tempo!” disse al comandante, prima che abbracciasse e baciasse Carlo, che rimase immobile e senza parole. “E lei come si chiama?” chiese Carlo, cortese ma freddo, quando si sentì libero. Cercò di pesare le conseguenze che il fatto nuovo poteva avere per il fuochista; per il momento, Schubal non poteva ricavare nessun vantaggio dalla faccenda. “Ma si rende conto, caro ragazzo, della sua fortuna?” disse il comandante, come se la domanda di Carlo avesse leso la dignità del signor Giacomo.

Questi, intanto, si era girato contro la finestra, e si passava un fazzoletto sul viso alterato dalla commozione. “La persona che si è presentata come suo zio, è il senatore Edoardo Giacomo. L’aspetta, contro ogni sua aspettativa, una brillante carriera. Si renda dunque conto di questo, anche se non le è facile, e sia bravo!” “Io ho uno zio Giacomo in America”, disse Carlo volgendosi al comandante, “ma, se ho ben capito, il senatore si chiama Giacomo di cognome”. “Precisamente”, disse il comandante aspettando il seguito. “Ma mio zio Giacomo, fratello di mia madre, si chiama Giacomo per nome di battesimo, ma il suo cognome, naturalmente, dovrebbe essere uguale a quello di mia madre, che da ragazza era una Bendelmayer”. “Signori!” esclamò il senatore allontanandosi tutto allegro, alla dichiarazione di Carlo, dalla finestra. Tutti, tranne i funzionari del porto, scoppiarono a ridere, con più o meno calore. “Non mi è sembrato di aver detto cose tanto ridicole”, pensò Carlo. “Signori!” ripeté il senatore. “Contro la mia e la loro intenzione, assistono a una piccola scena di famiglia. Non posso quindi fare a meno di fornire loro una spiegazione perché, a quanto mi risulta, solo il comandante” – e la citazione provocò uno scambio reciproco di inchini – “è al corrente di tutto”. “Da ora in poi dovrò stare attento a ogni parola che dirò”, si disse Carlo; e fu facile quando, con un’occhiata, si accorse che la vita cominciava a rifluire nel corpo del fuochista. “Dall’inizio, molto indietro nel tempo, del mio soggiorno americano – scusate questo: ‘soggiorno’, tanto poco appropriato per il cittadino americano che io sono, con tutta l’anima – da quell’inizio dunque io ho troncato ogni rapporto con i miei parenti europei, per ragioni che qui non c’entrano e che mi fa male toccare.

Non posso pensare al momento in cui dovrò, forse, raccontarle al mio nipotino, perché temo di essere costretto a parlargli chiaro dei suoi genitori e sulla loro cerchia”. “E’ mio zio, non c’è dubbio”, si disse Carlo prestando l’orecchio. “Forse ha cambiato nome”. “I genitori dunque, e diciamo pure la parola, visto che corrisponde ai fatti, si sono sbarazzati di questo figliolo come si butta fuori di casa un gatto che disturba. Non cerco attenuanti per quello che ha commesso mio nipote: si tratta di una colpa che, solo a nominarla, si scusa da sé”. “Mica male”, pensò Carlo. “Ma non voglio che lo racconti a tutti.

Del resto, non può nemmeno saperlo. Come ci sarebbe riuscito?” “A riferire le cose come andarono”, continuò lo zio che, puntato il bastoncino contro il pavimento, si piegava avanti e indietro, riuscendo a togliere ogni accento di gravità alle sue parole, “venne sedotto da una donna di servizio, una certa Giovanna Brummer, che aveva allora un trentacinque anni. Con la parola sedotto non vorrei dispiacere a mio nipote, ma è difficile trovare un’espressione più adatta”. Carlo, che si era avvicinato allo zio, si girò per leggere sul volto dei presenti l’impressione prodotta dal racconto. Nessuno rideva, tutti ascoltavano seri e composti; dopo tutto, non si ride del nipote di un senatore alla prima occasione. Se qualcuno guardava Carlo con un sorriso, sia pure accennato, questi era il fuochista: bisognava essere lieti di questo segno di vita e considerarlo con indulgenza, visto che Carlo aveva fatto misteri su circostanze poi rese pubbliche! “Ora questa Brummer”, continuò lo zio, “ebbe un figlio da mio nipote, un bel maschietto al quale venne dato il nome di Giacomo: la mia modesta persona, sia pure attraverso gli accenni di mio nipote, dovette produrre una grande impressione sulla donna. Una vera fortuna. Per non dover pagare gli alimenti o per evitare di essere coinvolti in uno scandalo – ripeto che non conosco le leggi di laggiù né le condizioni della famiglia – i genitori dunque spediscono in America il mio nipotino, scandalosamente sprovvisto di tutto, come vedete. Il ragazzo, non fosse stato per uno di quei prodigi che ancora succedono in America, sarebbe rimasto abbandonato a se stesso, rovinandosi in qualche vicolo di New York, se la donna di servizio, in una lettera a me diretta e dopo lunghi giri arrivata nelle mie mani solo l’altro ieri, non mi avesse raccontato tutta la storia, non dimenticando di descrivermi mio nipote e dandomi il nome della nave. Se avessi in animo, signori, di trattenerli ancora, potrei leggere alcuni passi della lettera” – e così dicendo tirò fuori di tasca e agitò due grandi fogli coperti di una fitta scrittura. “Sono sicuro che farebbe loro un certo effetto, la lettera è piena di un’ingenua, gentile furberia e di un grande affetto per il padre del bambino. Ma non voglio trattenerli più di quanto è necessario per spiegare la cosa né voglio offendere sentimenti che mio nipote forse prova ancora: se lui vorrà, potrà leggere, per sua istruzione, la lettera, nella camera tranquilla che già lo aspetta”.

Carlo non sentiva più niente per quella ragazza. Nella nebbia di un passato che si faceva sempre più incerto, la vedeva seduta in cucina, i gomiti appoggiati sul piano della credenza. Se lui entrava a prendere un bicchiere d’acqua per il babbo o fare qualcosa per la mamma, non lo abbandonava con gli occhi. A volte, di fianco alla credenza, in posizione scomoda, scriveva una lettera e sembrava ispirarsi al volto di Carlo; altre volte teneva una mano sugli occhi, e non c’era modo di farsi ascoltare. Oppure, nella cameretta vicino alla cucina, pregava inginocchiata davanti a un crocifisso di legno: Carlo, vedendola attraverso l’uscio socchiuso, provava una specie di vergogna. Oppure correva per la cucina e, se Carlo le impediva di passare, balzava indietro, ridendo come una strega. Oppure chiudeva la porta dopo che Carlo era entrato e stringeva la maniglia finché lui non chiedeva di andarsene. A volte prendeva una cosa di cui lui non sapeva che fare e gliela premeva, in silenzio, nelle mani. Una volta, infine, disse: “Carlo!” quindi, con buffe smorfie e sospiri, lo portò, tutto stupito, nella cameretta, chiudendo a chiave la porta. Lo abbracciò fino a togliergli il respiro, e, continuando a chiedergli di spogliarla, gli tolse tutti i panni di dosso; poi, come in preda a una frenesia, lo mise a letto quasi volesse averlo tutto per sé, accarezzarlo e cullarlo fino alla fine del mondo. “Carlo, Carlo mio!” esclamava come lo considerasse una cosa sua e non si stancasse di ripeterlo. Ma lui non vedeva niente, aveva solo un gran caldo, sotto il mucchio di coperte che lo copriva.

La donna gli si stese vicino e gli chiese di rivelarle certi segreti. Al suo silenzio, non si capiva se per scherzo o sul serio, si arrabbiò, lo scosse, volle sentirgli il cuore, gli offerse il petto perché lui facesse lo stesso, senza però convincerlo, premette il ventre nudo contro il suo, frugò tra le sue gambe in modo così ripugnante che Carlo prese a battere la testa sui cuscini, poi gli dette alcune spinte con il ventre… Lui ebbe l’impressione che la donna fosse diventata una parte di sé, forse per questo lo prese un terribile bisogno di soccorso. Tornò piangente nel proprio letto, dopo che quella gli ebbe ripetuto mille volte arrivederci. Questo era stato tutto, ma lo zio era riuscito a farne un caso straordinario. La cuoca, dunque, aveva pensato a lui, e aveva avvertito lo zio del suo arrivo. Era stata gentile, un giorno le avrebbe mostrato la sua riconoscenza. “E ora”, esclamò il senatore, “voglio sentirti dire chiaro e tondo se sono o no tuo zio”. “Sei mio zio”, disse Carlo, baciandogli la mano e ricevendo un bacio sulla fronte. “Sono felice di averti incontrato, ma sbagli se credi che i genitori parlano sempre male di te. Il tuo discorso conteneva qualche altra inesattezza: le cose, voglio dire, non andarono come hai raccontato. Di qui, si capisce, non puoi avere un’idea esatta di tutto; se poi i signori hanno saputo particolari non proprio precisi, pazienza, la faccenda non può avere per loro grande importanza”. “Ben detto!” disse il senatore.

Portò Carlo davanti al comandante, che manifestava apertamente la sua simpatia, e chiese: “Non ho un nipote in gamba?” “Sono felice”, disse il comandante inchinandosi come fanno solo le persone che hanno avuto un’educazione militare, “di aver conosciuto suo nipote, signor senatore. É un onore per la mia nave, che un simile incontro sia avvenuto a bordo. Il viaggio sottocoperta fu duro, ma come sapere chi si trasporta? Facciamo del nostro meglio per rendere tollerabile il viaggio sottocoperta – facciamo molto di più, va detto, delle società americane – ma purtroppo non siamo ancora riusciti a trasformare questo viaggio in quel che si dice un piacere”. “Non mi ha rovinato”, disse Carlo. “Non l’ha rovinato!” ripeté con una risata il senatore.

“Ho paura solo di aver perso la mia valigia…”. A questo punto si ricordò di quello che era successo e di quello che ancora restava da fare. Nel girare lo sguardo, vide che i presenti, sempre ai loro posti, lo fissavano muti, per il rispetto e lo stupore. Solo i visi severi e soddisfatti dei funzionari del porto lasciarono trasparire rammarico per essere arrivati così fa sproposito: l’orologio che si erano messo davanti sembrava contare più di quanto succedeva o sarebbe successo nella sala. Il primo a congratularsi dopo il comandante, fu, guarda caso, il fuochista. “Mi complimento di cuore”, disse stringendo la mano a Carlo, quasi con l’aria di dare la sua approvazione. Era sul punto di rivolgere le stesse parole al senatore, ma questi, come se il fuochista abusasse dei suoi diritti, fece un passo indietro; e l’altro desistette. A questo punto, tutti si resero conto di quanto dovevano fare, creando una gran confusione. Carlo ricevette le congratulazioni di Schubal, e le accettò ringraziando. Quando la calma fu tornata, si fecero avanti i funzionari del porto e dissero due parole in inglese, che suonarono molto ridicole. Il senatore, per assaporare fino in fondo la sua gioia, continuava a rievocare fatti quasi insignificanti, tra l’indulgenza, anzi, tra l’interesse generale. Riferì che, in previsione di un impiego immediato, aveva copiato sul taccuino i più caratteristici segni di riconoscimento di Carlo, ricordati nella lettera della cuoca. Durante la chiacchierata interminabile del fuochista, tanto per passare il tempo, aveva cercato di riferire le note della cuoca, non certo precise come quelle di un poliziotto, all’aspetto di Carlo. “E così ho trovato mio nipote!” concluse con un tono che pareva sollecitare altre congratulazioni. “E ora, che succederà del fuochista?” chiese Carlo, passando sopra l’ultimo racconto dello zio. Nella posizione in cui era, credeva di poter dire tutto quello che pensava. “Il fuochista avrà quel che si merita,” disse il senatore, “quello che il comandante ritiene giusto. Del fuochista ne abbiamo ormai tutti, i signori qui presenti saranno d’accordo, fin sopra i capelli”. “Non è questo che conta, quando si tratta di rendere giustizia”, disse Carlo.

Parlava tra lo zio e il comandante, e questa posizione gli dava forse la sicurezza di avere in mano la faccenda. Il fuochista non sembrava sperare più niente. Aveva infilato le mani sotto la cintola, che i suoi movimenti avevano scoperto insieme con un pezzo di camicia a righe. Non gliene importava: aveva raccontato tutte le sue pene, vedessero pure i quattro stracci che portava addosso, prima di buttarlo fuori. Pensò che a rendergli quest’ultimo servizio sarebbero stati il commesso e Schubal, le due persone di rango più basso nella sala. Schubal sarebbe stato in pace, non si sarebbe più disperato, come aveva egregiamente detto il cassiere. Il comandante avrebbe potuto ingaggiare una quantità di rumeni, ovunque si sarebbe parlato rumeno e forse tutto sarebbe veramente andato meglio.

Non ci sarebbe più stato un fuochista a fare chiasso alla cassa, anche se ci si sarebbe ricordati volentieri della sua ultima protesta poiché, come aveva spiegato il senatore, essa era stata l’occasione per il riconoscimento del nipote. Il ragazzo aveva cercato, in precedenza, di essergli utile e si era quindi più che sdebitato per il servizio che lui gli aveva reso; il fuochista non pensava nemmeno di chiedergli qualche altra cosa. In fin dei conti, anche se era nipote di un senatore, non era ancora comandante: l’ordine fatale doveva uscire dalla bocca del comandante. Coerentemente con le sue idee, il fuochista cercava di non guardare dalla parte di Carlo, ma, purtroppo, in quella sala piena di nemici, i suoi occhi non avevano altro luogo sul quale posarsi. “Non fraintendere”, disse il senatore a Carlo. “Può darsi che sia una questione di giustizia; ma si tratta anche di disciplina. Per tutte e due le ragioni, ma specie per l’ultima, la pratica è di competenza del comandante”. “Proprio così!” mormorò il fuochista. Chi notò e capì, sorrise stupito. “Per di più, il comandante, per causa nostra, ha perso molto tempo, ora che con l’arrivo a New York ha più da fare. Dobbiamo andare via subito, non vorrei che un nostro intervento, del resto inutile, nella lite di due macchinisti, finisse col creare un putiferio. Capisco il tuo modo di agire, caro nipote, ma proprio per questo mi sento autorizzato a portarti subito via”. “Le faccio calare in mare una barca”, disse il comandante senza obiettare niente, con meraviglia di Carlo, alle parole dello zio, che in fondo si era quasi umiliato.

Il cassiere si precipitò allo scrittoio e telefonò l’ordine del comandante al nostromo. “Il tempo stringe”, disse Carlo tra sé, “ma non posso fare niente, se non voglio offendere tutti. Non posso lasciare lo zio appena mi ha trovato. Il comandante è gentile, non di più. La sua gentilezza finisce dove comincia la disciplina, lo zio ha visto giusto. Con Schubal non voglio parlare, mi dispiace persino di avergli dato la mano. Gli altri non contano niente”. Rimuginando nella testa questi pensieri, si avvicinò piano al fuochista, gli sfilò la destra dalla cintola, e giocherellando con le dita, la tenne tra le sue. “Perché non dici niente?” chiese. “Perché ingoi tutto?” Il fuochista corrugò la fronte, nello sforzo di esprimere quanto aveva in animo, e intanto guardava la sua mano tra quelle di Carlo. “So bene che ti hanno trattato come nessuno, su questa nave”. Carlo teneva le sue dita infilate tra quelle del fuochista, e questo si guardava intorno con gli occhi lucidi, come se nessuno potesse rimproverargli il piacere che provava. “Invece ti devi difendere, dire sì e no, altrimenti la gente non saprà la verità. Prometti che mi darai retta, perché ho paura di non poterti più aiutare”.

Carlo piangeva, baciando la mano screpolata del fuochista, questa pendeva inerte, e lui la premeva contro il viso, come un tesoro che si è costretti ad abbandonare. A questo punto lo zio senatore gli si avvicinò e lo allontanò con garbo. “Il fuochista, a quanto pare, ti ha incantato”, disse guardando, con aria d’intesa, il comandante, al di sopra della testa di Carlo. “Ti sentivi abbandonato e hai incontrato il fuochista, ora gli sei grato di questo, bravo. Ma non esagerare, fallo per me, comincia a capire la tua nuova posizione”. Dietro la porta si alzò un gran baccano, si sentirono grida, qualcuno fu spinto brutalmente contro l’uscio. Irruppe dentro un marinaio, con l’aria stralunata, un grembiule da donna intorno alla vita. “C’è gente di là!” gridò continuando a tirare gomitate, quasi dovesse ancora farsi largo. Quando fu tornato in sé e volle salutare il comandante, si accorse del grembiule. Se lo strappò di dosso, lo gettò per terra e gridò: “E’ una vergogna, mi hanno messo addosso un grembiule!”; quindi sbatté i tacchi e salutò. Qualcuno provò a ridere, ma il comandante disse severo: “Davvero un bello scherzo. Chi c’è di fuori?” “I miei testimoni”, disse Schubal facendosi avanti. “Faccio le scuse più profonde per la loro condotta. Quando i marinai arrivano in porto, certe volte diventano matti”. “Li faccia subito entrare!” ordinò il comandante; e volgendosi verso il senatore disse in modo cortese ma sbrigativo: “Abbia la bontà, illustre signor senatore, di seguire con suo nipote questo marinaio, che li accompagnerà fino al battello. Non serve che le ripeta che la sua personale conoscenza ha rappresentato per me un onore e un piacere. Mi auguro di riprendere presto la conversazione sulle condizioni della marina americana; speriamo, chissà, di essere interrotti nello stesso modo piacevole di oggi”. “Per ora, questo nipote mi è sufficiente”, disse ridendo lo zio. “La ringrazio di cuore per la sua gentilezza. Non è da escludere che, in occasione del nostro viaggio in Europa”, e strinse affettuosamente Carlo a sé, “possiamo intrattenerci più a lungo”. “Ne sarei molto lieto”, disse il comandante.

I due si strinsero la mano, Carlo poté appena porgere la sua, in silenzio, al comandante, perché questi aveva già rivolto l’attenzione su una quindicina di uomini entrati, un po’ cerimoniosi, ma rumorosamente, nella sala, sotto la guida di Schubal. Il marinaio chiese al senatore il permesso di precederli, aprì la strada e li fece uscire senza difficoltà, tra la gente che si inchinava. Sembrava che quegli uomini dall’aspetto bonario considerassero la lite tra Schubal e il fuochista una faccenda ridicola, che tale rimaneva davanti al comandante. Carlo notò Lina, la ragazza di cucina, che lo salutò ammiccando allegra, mentre si allacciava il grembiule buttato via dal marinaio. Lasciato l’ufficio, girarono in un breve corridoio e finirono davanti a uno sportellone. Una scaletta scendeva in una barca già pronta. La loro guida saltò in barca, i marinai si alzarono e salutarono. Il senatore stava invitando Carlo, fermo sul primo gradino, a fare attenzione nella discesa, quando il ragazzo scoppiò in un gran pianto. Lo zio gli mise una mano sotto il mento, lo abbracciò e accarezzò.

Scendendo adagio un gradino dopo l’altro, arrivarono abbracciati nella barca, dove il senatore scelse per Carlo un buon posto davanti a sé; quindi, a un suo cenno, i marinai si staccarono dalla nave e cominciarono a vogare di lena. Si erano appena allontanati, quando Carlo riconobbe sul fianco della nave le tre finestre della cassa, nelle quali si stipavano, salutando calorosamente, i testimoni di Schubal. Lo zio li salutò a sua volta, un marinaio riuscì a lanciare loro un bacio con la mano, senza interrompere il ritmo della voga. Era come se non ci fosse più nessun fuochista. Carlo fissò negli occhi lo zio, di cui sfiorava le ginocchia, chiedendosi se quell’uomo gli avrebbe mai potuto sostituire il fuochista. Ma lo zio distolse lo sguardo e cominciò a guardare le onde, sulle quali la barca avanzava oscillando.

Shawnda Braband

4 Aprile 2013 @ 13:14

Hi there! This blog post could not be written any better! Going through this article reminds me of my previous roommate! He continually kept preaching about this. I most certainly will forward this post to him. Pretty sure he will have a very good read. Thanks for sharing!