Nil sapientiae odiosius acumine nimio.

(niente è più odioso dell’intelligenza con troppa furbizia)

Seneca.

Nel 18… ero a Parigi. Dopo una triste e tempestosa serata autunnale, potevo godere la

doppia voluttà d’un meditativo raccoglimento e d’una pipa di schiuma, in compagnia del mio amico

C. Auguste Dupin, nella sua piccola biblioteca – che fungeva anche da studio – al terzo piano del

numero 33 della via Dunôt al Faubourg Saint-Germain. Durante un’ora intera restammo in silenzio,

per modo che ciascuno di noi-, al primo venuto, sarebbe apparso profondamente ed esclusivamente

compreso delle arricciolate anella di fumo che volteggiavano per la stanza. Per quel che riguardava

me, ero immerso a discutere meco stesso attorno a certi punti ch’erano stati oggetto, nella prima

parte della serata, della nostra conversazione: voglio dire dell’affare della via Morgue e del mistero

relativo all’assassinio di Marie Rogêt. Cercavo di connetter tra loro le coincidenze che potevano

riscontrarsi in quei due casi, allorché la porta del nostro appartamento fu aperta e apparve, nel vano,

la vecchia conoscenza di Monsieur G., prefetto della polizia parigina.

Gli demmo cordialmente il benvenuto, dal momento che, ai suoi lati negativi, facevano pure

contrasto alcune positive qualità e, del resto, non lo vedevamo da più di qualche anno. Poiché

eravamo seduti al buio, Dupin si levò nell’intento di accendere una lampada: e nondimeno tornò a

sedere senza aver compiuta quell’operazione, avendo inteso da Monsieur G. ch’egli era venuto a

consultarci, o meglio a chiedere l’opinione del mio amico, circa un affare che gli aveva causato

increscioso imbarazzo.

«Ove si tratti d’un caso che richieda della riflessione», osservò Dupin, astenendosi in quel

punto dall’accendere la calza, «sarà per noi più conveniente procedere nel nostro esame al buio».

«Ecco ancora una delle vostre bizzarre trovate», disse il prefetto, il quale aveva la mania di

chiamare bizzarre tutte le cose al di fuori delle sue capacità di comprendere, e che si trovava in tal

modo a vivere in mezzo a una immensa legione di bizzarrie.

«È proprio così», disse Dupin porgendo una pipa al nostro visitatore e spingendo verso di lui

una comoda poltrona.

«Qual è dunque questo caso imbarazzante?», chiesi io, a questo punto. «Spero bene che non

si tratti, anche questa volta, d’un assassinio».

«Oh, no! Nulla di simile. È un fatto che questo nuovo affare si presenta d’una estrema

semplicità. Ed io non metto in dubbio che sapremmo cavarcela da noi, stessi. Se sono accorso a

raccontarlo a Dupin è solo perché egli non potrà far di meno che interessarsi, appunto, alla sua

bizzarria».

«Semplice e bizzarro insieme», disse Dupin.

«Infatti: e nondimeno tale espressione non è del tutto esatta. L’uno o l’altro, se credete

meglio. È un fatto che no, siamo tuttora vittime d’un totale smarrimento, per quel che riguarda tale

affare, dal momento che, per quanto sia semplice, non riusciamo ad afferrarne il bandolo».

«È probabile che sia la sua stessa semplicità a indurvi nell’errore», disse il mio amico.

«Quale sciocchezza non vi siete lasciata sfuggire!», replicò il prefetto, ridendo di cuore.

«Forse il vostro mistero non è che troppo chiaro», disse Dupin.

«O cielo! Chi ha mai sentito, prima d’ora, profferire una simile stravaganza?».

«Troppo chiaro, dunque».

«Ah! Ah!… Oh! Oh! …», strillò il nostro ospite coll’aria di divertirsi un mondo. «Oh, caro il

mio Dupin, mi volete far morire dal ridere, voi!».

«Alle corte», dissi io. «Di che si tratta?».

«Me ne sbrigherò», disse il prefetto esalando una lunga, solida e contemplativa boccata di

fumo, e accomodandosi a sedere sulla sua poltrona, «me ne sbrigherò in poche parole. Ma prima di

cominciare, permettete che v, faccia presente come l’affare richieda il più scrupoloso segreto e come

io perderci, con tutta probabilità, il mio impiego ove si venisse a sapere che l’ho sussurrato a

chicchessia».

«Cominciate», dissi io.

«Oppure non cominciate», disse Dupin.

«Va bene. Comincio. Sono stato informato personalmente, ed in altissimo loco, che un certo

documento, cui è annessa la massima importanza, è stato sottratto dagli appartamenti reali.

L’individuo che ha compiuto il furto ci è noto. Non sussiste, attorno alla sua identità, alcun dubbio:

è stato visto nell’istante medesimo in cui si è appropriato del documento. Ed è noto, altresì, che quel

documento è tuttora in suo possesso».

«E come si fa a saperlo?», chiese Dupin.

«Si deduce dalla natura del documento stesso e dal non darsi di alcuni fatti che sarebbero

immediatamente provocati qualora esso cessasse d’essere, appunto, in possesso del ladro. In altri

termini: se esso fosse impiegato in vista dello scopo che il ladro, evidentemente, si propone».

«Spiegatevi meglio», dissi io.

«Ebbene, arriverò a dire che tale documento conferisce, a chi lo detiene, un potere in un

certo luogo nel quale il sullodato potere ha un valore inestimabile». E così dicendo il prefetto

traboccava del gusto di ostentare il suo pudore ipocrita da diplomatico.

«Eppure io continuo a non capire nulla», disse Dupin.

«Nulla sul serio?… Via! Quel documento, dunque, ove fosse esibito a un terzo personaggio,

del quale tacerò il nome, metterebbe in imbarazzo l’onore d’una persona d’altissimo grado… ed

eccovi ciò che conferisce, a chi detiene il documento, un ascendente su quella tale illustre persona,

della quale l’onore e la sicurezza sono, in tal modo, messi a rischio …».

«Ma questo ascendente», interruppi io, «dipende soltanto dal fatto che il ladro sappia, o

meno, se il derubato è a parte della sua identità… e chi oserebbe?».

«Il ladro», disse Monsieur G., «non è altri che D., il quale osa tutto ciò che è indegno di un

uomo, così come non si fa scrupolo d’usare anche ciò che ne è degno. Il metodo con cui è stata

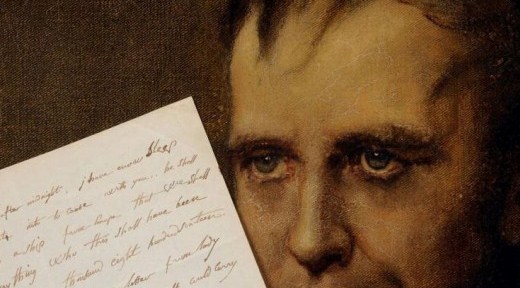

condotta la ruberia fu ingegnoso del pari che ardito. Il documento in questione – una lettera, per

essere più espliciti – era stato ricevuto da colui che ne fu derubato, mentre questi era solo

nell’appartamento reale, ma mentre costui lo stava leggendo, fu interrotto dall’improvviso entrare

dell’altro illustre personaggio al quale egli aveva ragioni tutte particolari per nasconderlo. Dopo

aver tentato, invano, di gettarlo rapidamente in un cassetto, egli fu obbligato a deporlo, aperto

com’era, sul tavolo. La lettera, nondimeno, era rovesciata, coll’indirizzo fuori, e, il suo contenuto

rimanendo così nascosto, essa non fu notata. Sopraggiunge, nel frattempo, il ministro D. La carta

sul tavolo non sfugge al suo occhio di lince, la calligrafia dell’indirizzo viene riconosciuta, notato

l’imbarazzo del destinatario e penetrato, in breve, il suo segreto.

«Dopo aver trattati alcuni affari – in modo spiccio, secondo le sue abitudini – il ministro D.

trae di tasca una lettera pressoché identica a quella in questione, fa l’atto di leggerla, e la depone

proprio a fianco dell’altra. Quindi riprende a parlare, per un quarto d’ora all’incirca, dei pubblici

affari. Prende infine congedo e pone in mano, nell’andarsene, la lettera della quale egli non ha

diritto alcuno di porla. La persona derubata se ne accorge ma, naturalmente, non osa attirare, su

quella circostanza, l’attenzione del terzo personaggio che gli era a lato. E così il ministro esce dalla

stanza lasciando sul tavolo la propria lettera, una lettera – c’è bisogno ch’io lo aggiunga? –

senz’alcuna importanza».

«Così», disse Dupin volgendosi a metà dalla mia parte, «si dà perfettamente il caso richiesto

perché l’ascendente sia completo: il ladro sa che la persona derubata conosce, appunto, il ladro».

«Già», rispose il prefetto, «senza contare che, per qualche mese, secondo un certo

intendimento politico, è stato fatto il debito uso del potere acquisito con un tale stratagemma, e fino

a un limite, occorre aggiungere, altamente pericoloso. Il derubato è convinto, ogni giorno di più,

dell’assoluta necessità d’avere indietro la sua lettera. E nondimeno ciò non può compiersi

apertamente. Spinto, infine, dalla disperazione, egli ha commesso a me il delicato incarico di

recuperarla».

«Era infatti impossibile, per quel che so», disse Dupin circonfuso d’una aureola di fumo,

«scegliere o, meno ancora, inventare un agente più sagace».

«Voi mi lusingate», replicò il prefetto, «e tuttavia non è impossibile che alcuno abbia

concepita, di me, una simile opinione».

«È chiaro», intervenni a dire io, «come, del resto, voi stesso non avete mancato di notare,

che la lettera è tuttora nelle mani del ministro; dal momento che soltanto il suo possesso – e non

l’uso – è ragione dell’ascendente. Con l’uso, infatti, l’ascendente scompare».

«È così», disse Monsieur G., «ed io ho iniziate le mie indagini, forte, appunto, di tali

convincimenti. Mia prima cura e stata, infatti, di operare una minuziosa perquisizione nella casa del

ministro: di tale perquisizione il principale imbarazzo consistette nel procurare che gli rimanesse

sconosciuta. lo badai, soprattutto, a non dargli motivo di sospettare i nostri disegni».

«Penso che dovreste trovarvi a vostro agio completo», dissi io, «in simile genere di

investigazioni. La polizia parigina non è davvero nuova a operazioni consimili».

«Oh, non c’è dubbio! Ed è appunto per questo ch’io nutrivo speranza di raggiungere il mio

scopo. Le abitudini del ministro, del resto, mi riuscirono di non poco vantaggio. Egli usa di

frequente restare assente da casa sua tutta la notte. I suoi domestici non sono numerosi. Essi

dormono a una certa distanza dall’appartamento del loro padrone e poiché sono, dal primo

all’ultimo, napoletani, si prestano facilmente a essere ubriacati. lo posseggo – come voi, del resto,

sapete – una sorta di grimaldelli coi quali posso aprire le porte di tutte le camere e di tutti i gabinetti

di Parigi.

Così che, durante tre lunghi mesi, non è trascorsa una sola nottata ch’io non abbia

impiegata, nella maggior parte, a frugar di persona nell’abitazione del ministro D… Il mio onore vi è

interessato e – per confidarvi un gran segreto – la ricompensa che mi è stata promessa è enorme. Per

modo che non ho abbandonato le mie ricerche altro che al momento in cui cominciò a farsi strada,

in me, la convinzione che il mio ladro fosse assai più furbo di me. Credo, infatti, d’avere esaminati

tutti gli angoli e i possibili nascondigli nei quali era possibile celare il segreto di quella lettera».

«E non sarebb’egli possibile», insinuai lo a questo punto, «che la lettera, benché in possesso

del ministro (non v’ha dubbio in proposito) sia stata, dallo stesso ministro, nascosta in luogo diverso

dalla propria abitazione?».

«No, ciò non è possibile», intervenne a dire il mio amico Dupin. «La situazione particolare

dell’attuale momento, a Corte, ed in special modo la natura dell’intrigo nel quale s’è cacciato il

ministro D. rendono l’efficacia immediata del documento – il poterlo produrre a tamburo battente –

un fattore pressoché importante quanto il suo possesso».

«Il poterlo produrre?», chiesi io.

«O, se più vi aggrada, il poterlo distruggere», disse Dupin.

«È vero», convenni io; «la lettera è senz’altro nell’abitazione del ministro. Quanto alla

possibilità che essa si trovi addosso alla stessa persona del ministro, io ritengo che debba

considerarsi del tutto fuor di questione».

«Del tutto», disse il prefetto; «io l’ho fatto fermare ben due volte da alcuni agenti camuffati

da borsaiuoli e la sua persona è stata scrupolosamente frugata da capo a piedi sotto i miei stessi

occhi».

«Avreste potuto risparmiarvene la pena», disse Dupin; «il ministro D. non è per nulla così

pazzo, secondo almeno quel ch’io ne so, da non prevedere tali imboscate come incidenti tutt’affatto

naturali».

«Egli non è per nulla un pazzo, è vero», disse Monsieur G.; «ciò nondimeno egli è un poeta,

il che, secondo il mio parere, non è molto diverso dall’esser pazzo».

«D’accordo», disse Dupin dopo avere a lungo e pensosamente soffiato fuori qualche boccata

di fumo dalla sua pipa di schiuma, «benché io stesso mi sia reso colpevole d’un qualche libero

verso».

«Al dunque», dissi io, «raccontateci gli esatti particolari delle vostre ricerche».

«Gli è che noi abbiamo cominciato per tempo, così che abbiamo avuto agio di cercare

dappertutto. Io posseggo una antica esperienza in siffatto genere di indagini. Abbiamo esaminata la

casa per intero, una camera dopo l’altra: e abbiamo consacrato a ciascuna le notti di tutta una

settimana. Siamo passati, quindi, a esaminare i mobili di ciascun appartamento, abbiamo aperti tutti

i possibili cassetti ed io presumo che voi non ignoriate come, per un agente di polizia quale si deve,

un cassetto segreto sia una espressione senza significato. Colui che, in una perquisizione di tal

natura, si lasciasse sfuggire un cassetto segreto, è un idiota. E del resto la cosa è facilissima. In ogni

vano si trova una certa quantità di volume e di superficie della quale è possibile fare un conto

esatto. Noi possediamo regole tutte particolari ed infallibili per questa bisogna. Non potrebbe

sfuggirci la quindicesima parte della sezione di un filo. Dopo aver esaminate le stanze, passammo

alle sedie. I cuscini furono sondati con dei lunghi aghi affilati dei quali voi già conoscete l’impiego.

I tavoli furono scoperchiati …».

«E perché?».

«Talvolta s’usa togliere i ripiani dei tavoli o di qualsivoglia altro mobile, e se ne forano i

piedi, o comunque i sostegni alla sommità, onde nascondervi l’oggetto che si intende far scomparire.

Compiuta l’operazione, i ripiani vengono posti nuovamente al loro luogo primitivo. Ci si serve allo

stesso modo dei montanti del letto …».

«E non si potrebbe indovinare la presenza della cavità semplicemente tentando le pareti?»,

obiettai io.

«Nient’affatto, ove si abbia la precauzione, nel depositare l’oggetto incriminato, d’avvolgerlo

d’una benda di cotone atta a riempire l’interstizio. Del resto, nel nostro caso, eravamo obbligati a

procedere senza fare il minimo rumore».

«Ma voi non avete potuto smontare, non avete potuto disfare tutti i mobili nei quali era

possibile nascondere la lettera nel modo che avete indicato. Giacché essa poteva anche essere

avvolta in una spirale sottile quanto un ferro da calza, ed essere inserita, così, nel piede d’una

seggiola. Avete smontato tutte le seggiole?».

«Nient’affatto. Ma abbiamo fatto di meglio. Abbiamo esaminato le gambe di tutte quelle che

si trovavano nella casa, come pure le giunture d’ogni mobile, con l’aiuto d’un potente microscopio.

Se ci fosse stata la minima traccia d’una recente manomissione, questa non sarebbe per certo

sfuggita alla nostra indagine. Un solo granello di polvere che potesse essere smosso da un

succhiello ci sarebbe apparso grande come una mela. La minima alterazione nella collatura, la più

lieve sconnessione tra le giunture ci avrebbe rivelato il nascondiglio».

«Presumo che abbiate esaminato gli specchi nel loro interno e che abbiate frugato i letti e i

loro cortinaggi, così come le tende alle finestre e i tappeti».

«Naturalmente. E una volta passati in rivista a questo modo gli oggetti dello stretto

ammobiliamento, abbiamo esaminata la casa vera e propria. Ne abbiamo divisa la totalità del

volume e della superficie in altrettanti compartimenti che poi abbiamo contraddistinto, da un

numero affinché potessimo andar sicuri di non ometterne alcuno. Abbiamo fatto, di ciascuna

sezione che ne risultava, l’oggetto d’un nuovo esame microscopico e vi abbiamo anche compreso i

due appartamenti adiacenti».

«Due appartamenti adiacenti?», esclamai. «Vi siete dovuti addossare, così, non poco

fastidio».

«Non poco, per la verità. Ma la posta, come ho detto, era enorme».

«Vanno compresi anche gl’impiantiti, negli appartamenti?».

«Essi sono tutti a mattonelle. Posso dire che, relativamente al resto, l’esame degli impiantiti

è stato una cosa da nulla. Fu sufficiente esaminare l’impasto di polvere tra una mattonella e l’altra:

esso era vergine dappertutto».

«E avrete senza dubbio dato un’occhiata anche alle carte del signor ministro… ai libri della

sua biblioteca …».

«Certamente. Abbiamo aperto ogni cartella, scartabellato ogni memoriale. Non abbiamo

soltanto aperto i libri ma li abbiamo sfogliati pagina per pagina, senza contentarci d’una scorsa

sommaria come purtroppo è nell’uso, ormai invalso, dei nostri ufficiali di polizia. E così abbiamo

anche esaminato lo spessore di ciascheduna legatura colla più esatta meticolosità, e ad ognuna

abbiamo applicata la gelosa curiosità del microscopio. Ove qualche oggetto fosse stato inserito di

recente in una legatura, quell’oggetto non sarebbe potuto sfuggire alla nostra osservazione. Cinque o

sei volumi che uscirono, durante quei giorni, dalle stesse mani del legatore, furono passati da parte a

parte e accuratamente sondati in senso longitudinale da appositi aghi».

«Avete esplorati gli assiti, sotto i tappeti?».

«Naturalmente. Abbiamo tolti i tappeti uno per uno e abbiamo esaminato i regoli al

microscopio».

«E la carta ai muri?».

«Anche quella».

«E le cantine?».

«Abbiamo fatta una visita anche alle cantine».

«Per modo che vi siete accorti d’avere sbagliato strada», dissi io, «e che la lettera non era

nella casa del ministro, come avevate supposto in un primo luogo».

«Suppongo che non v’inganniate, su questo punto», rispose il prefetto, e poi, rivolto al mio

amico: «Ed ora, signor Dupin, che mi consigliate di fare?».

«Tornate a perquisire completamente la casa».

«È assolutamente inutile», strillò Monsieur G. «Sono sicuro che la lettera non è

nell’appartamento, come sono sicuro, in questo momento, di parlare a voi».

«E nondimeno non ho alcun consiglio migliore che questo da darvi», disse Dupin.

«Immagino, comunque, che vi abbiano descritta minutamente codesta lettera».

«Sì, sì», e il prefetto trasse di tasca un suo quadernuccio e si mise a leggerci ad alta voce una

minuta descrizione dell’oggetto delle sue ricerche, del suo aspetto interno e di quello esterno. Finita

che ebbe la lettura di quel suo promemoria, quell’eccellente individuo prese congedo da noi così

depresso di spirito, ch’io non mi ricordavo d’averlo mai visto in quello stato prima d’allora.

A un mese all’incirca da quella conversazione, il degno uomo ci fece una seconda visita e ci

trovò occupati, press’a poco, nei medesimi esercizi dell’altra volta. Prese così anch’egli una pipa e

una poltrona e cominciò a chiacchierare seco noi del più e del meno.

«E allora? caro Monsieur G. E la vostra lettera rubata? Suppongo che vi siate rassegnato,

infine, ad ammettere che non è davvero una bagatella sbaragliare un ministro».

«Che il diavolo se lo porti! Non ch’io non abbia seguito il consiglio di Dupin e perquisito di

nuovo l’appartamento, veh! Pure, come prevedevo, fu fatica sprecata».

«A quanto ammonta la ricompensa che v’hanno offerta? Ci avete detto, mi pare …», chiese

Dupin.

«Mah… essa e molto forte… una ricompensa davvero munificentissima… Non sono

autorizzato a far cifre… ma questo posso dirvi, e che cioè m’impegnerei a sborsare di mio qualcosa

come un cinquantamila franchi a colui che potesse scovarmi la lettera. È un fatto che la cosa diviene

di giorno in giorno più urgente. E la ricompensa è stata addirittura raddoppiata negli ultimi giorni. E

potrebbero anche triplicarla. Del resto, per quel che riguarda me… non potrei davvero aver

compiuto meglio il mio dovere di quanto, in effetti, non l’abbia compiuto».

«Ma… sì …», disse Dupin strascicando le parole frammezzo alle fumate della sua pipa. «Io

credo, a esser sincero… caro Monsieur G., che voi non abbiate fatto tutto il vostro dovere… è

impossibile non riconoscere che voi non siete arrivato fino in fondo alla questione… voi potreste

fare… un po’ di più. Questa è almeno la mia franca opinione. Che ne dite?».

«Come? In che senso?».

«Ma …» e una fumata, «voi potreste …» e due fumate, una sull’altra, «voi potreste mettere un

po’ più d’impegno nell’affare …» e tre fumate. «Vi rammentate la famosa storia d’Abernethy?».

«Al diavolo il vostro Abernethy!».

«E sia pure, al diavolo! Se ciò vi diverte. Or dunque, una volta, un certo signore, avaro

quanto ricco, concepì il disegno di scroccare ad Abernethy un consulto medico. E a questo scopo

intavolò secolui, durante un ricevimento, una conversazione ordinaria attraverso la quale sottopose

al medico il suo proprio caso, come se si trattasse di quello d’un personaggio immaginario.

“Supponiamo”, disse l’avaro, “che i sintomi sian questi e questi. Ed ora, caro dottore, cosa

consigliereste al poverino?” “Cosa consiglierei?”, rispose Abernethy, “gli consiglierei d’andare a

consigliarsi con un medico. È l’unica cosa da fare”».

«Ma io», disse a questo punto il prefetto, un po’ sconcertato, a dire il vero, «non solo sono

dispostissimo a prendere consiglio, ma anche a pagarlo. Io darei sul serio i cinquantamila franchi a

chiunque mi togliesse d’impiccio».

«In questo caso», disse Dupin aprendo un cassetto della sua scrivania e traendone fuori un

libretto di assegni, «voi potete fare una firma per la somma suddetta. Quando l’avrete ben bene

vergata, vi rimetterò la vostra lettera».

Io ero al colmo della meraviglia. Quanto al prefetto, sembrava addirittura fulminato. Rimase

alcuni istanti immobile e muto guardando il mio amico, con la bocca spalancata e con un residuo

d’incredulità negli occhi che sembravano sul punto di schizzargli fuori del capo. Parve, infine,

rientrare man mano in sé, prese e intinse una penna, e non senza qualche esitazione, con lo sguardo

vuoto, proteso a scrutare misteriose distanze, riempì e firmò un assegno da cinquantamila franchi, e

lo porse a Dupin, al di sopra del tavolo. Questi lo esaminò minuziosamente e lo ripose quindi nel

suo portafoglio. Indi sollevò una tavoletta dello scrittoio, ne trasse una lettera e la porse al prefetto.

Quel degno funzionario l’agguantò con una sorta di spasimo di felicità, l’aprì colle mani tremanti,

buttò un’occhiata al suo contenuto e poi, precipitandosi verso la porta, scomparve, senza altra

cerimonia, dalla stanza, senza che avessimo potuto cogliere dal suo labbro una sola sillaba dal

momento in cui Dupin l’aveva pregato di firmare l’assegno.

Quand’egli fu fuori, il mio amico consentì a qualche spiegazione.

«La polizia parigina», egli disse, «è estremamente abile e avveduta per ciò che concerne il

suo mestiere. I suoi agenti sono perseveranti, ingegnosi, furbi, e posseggono a fondo tutto il

bagaglio di nozioni richiesto dal loro specialissimo mandato. Per modo che quando Monsieur G. ci

forniva il particolareggiato ragguaglio della sua perquisizione in casa del ministro D., io serbavo

una stima totale per il talento di cui dava mostra ed ero perfettamente convinto che egli aveva

compiuta una investigazione affatto soddisfacente nei limiti delle sue specialità».

«Nei limiti delle sue specialità?», chiesi io.

«Appunto», disse Dupin. «Le misure adottate non furono soltanto le migliori: esse furono

spinte, altresì, ad una perfezione assoluta. Se la lettera fosse stata nascosta nel raggio della loro

investigazione, essi l’avrebbero certamente trovata. Su ciò, io non ho il minimo dubbio».

A questo punto, mi contentai di sorridere, ma Dupin aveva l’aria d’aver detta la surriferita

proposizione in tutta serietà.

«Le misure, dunque», egli continuò, «erano buone e ammirevolmente poste in funzione.

Esse avevano soltanto il difetto di essere inapplicabili, non solo alla fattispecie del caso, ma

soprattutto, all’uomo. V’ha un dispiegamento di mezzi singolarmente ingegnosi che costituiscono,

per il signor prefetto, una sorta di letto di Procuste, e sui quali egli adatta e misura tutti i suoi piani.

Ed egli, nondimeno, nel caso particolare del ministro D., è rimasto addietro per un eccesso di

perspicacia e insieme di superficialità. Più di uno scolaretto avrebbe ragionato meglio di lui. Ho

conosciuto un bimbo di otto anni, nel quale la infallibilità al giuoco di pari e dispari era oggetto

d’ammirazione universale. Il giuoco è estremamente semplice: uno dei giocatori tiene in mano un

certo numero di palline e domanda all’altro: “Pari o dispari?”. Se l’altro indovina giusto, avrà

guadagnato una pallina, s’egli si sarà, invece, ingannato, ne avrà persa ugualmente una. Il bimbo di

cui ho detto, vinceva invariabilmente tutte le palline della scuola. Naturalmente egli possedeva una

sorta di capacità divinatoria, la quale consisteva nella semplice osservazione e nell’apprezzamento

della finezza di penetrazione dei suoi avversari. Supponiamo che il suo avversario sia un grullo

completo, e, levando alta la manina chiusa, dica: “Pari o dispari?”. Il nostro scolaro risponde,

mettiamo: “Dispari”, e, mettiamo ancora, perde. Ma alla seconda prova egli vincerà perché farà, a se

stesso, il seguente ragionamento: lo scioccherello aveva un numero di palline pari, la prima volta;

tutta la furberia potrà spingerlo, al massimo, a metterne, la seconda, un numero dispari, e quindi

tanto vale dire: “Dispari” ancora una volta. Egli dice “Dispari” e vince. Ma con un avversario meno

semplice, egli ragione così: questo qui s’è accorto che lo, la prima volta, ho detto “Dispari” e alla

seconda partita diviserà, in un primo momento, di mutare i pari in dispari come ha fatto l’altro, ma

in un secondo momento penserà che un cambiamento di quel tipo pecca di eccessiva semplicità, e si

deciderà a mettere pari una seconda volta. lo dirò “Pari”, quindi. E il bimbo dice “Pari” e vince. Ora

il modo di ragionare del nostro bimbo, che i suoi compagni peraltro chiamano fortuna, che cos’è, in

ultima analisi?».

«Esso non è che un processo d’identificazione del nostro intelletto con quello del nostro

avversario», risposi io.

«Appunto», disse Dupin. «E come io domandai a quel bimbo con qual mezzo egli

effettuasse quella perfetta identificazione che faceva tutto il suo successo, ne ebbi la risposta

seguente: “Quando lo voglio sapere fino a che punto uno sia accorto o sciocco, fino a che punto sia

buono o cattivo, o quali siano, in quel punto, i suoi pensieri, cerco d’atteggiare il viso così come lo

vedo atteggiarsi in lui, e aspetto di saper quali pensieri e quali sentimenti nascono, in me,

compatibili, appunto, con quella fittizia fisionomia che ho assunta”. Questa risposta dello scolaro

confonde non poco, mi sembra, tutta la sofistica saggezza attribuita a La Rochefoucauld, a La

Bruyère, a Machiavelli e a Campanella».

«Per modo che l’identificazione dell’intelletto del ragionatore con quello del suo avversario

dipende, se ho ben compreso, dall’esattezza con cui viene valutato l’intelletto, appunto, di

quest’ultimo».

«Per ciò che riguarda il valore pratico del procedimento, quella valutazione ne è, in effetti, la

condizione principale», replicò Dupin, «e se il prefetto e tutta la sua banda si sono ripetutamente

ingannati, l’errore va cercato in quella identificazione che hanno omessa di tentare, e, in secondo

luogo, nella valutazione inesatta, o meglio nella non-valutazione della intelligenza con la quale

stavano misurandosi. Essi non vedono al di là dei propri ingegnosi ritrovati. E ove si mettano alla

ricerca d’un oggetto nascosto, non pensano che ai mezzi che avrebbero usati essi stessi per

nasconderlo. Essi hanno tuttavia ragione di ritenere che la loro propria perspicacia è una fedele

rappresentazione di quella del volgo. Così, quando sono alle prese con un mariuolo la cui

sottigliezza differisce dalla loro, quel mariuolo, naturalmente, riesce a gabbarli. Ciò non manca mai

di accadere tutte le volte che l’astuzia di costui è al di sopra della loro, e ciò accade assai spesso

anche quando essa è, per contro, al di sotto. Essi non modificano affatto i loro sistemi di

investigazione: tutt’al più, quando sono spronati da un qualche caso insolito, ovvero, più

esattamente, da una insolita ricompensa, essi esagerano e portano all’esasperazione i loro vecchi

espedienti. E nondimeno lasciano immutati i loro principi. Nel caso, ad esempio, del ministro D.,

che cosa è stato fatto per cambiare il metodo dell’investigazione? A che valgono tutte quelle

perforazioni, quei frugamenti, quei sondaggi, quegli esami al microscopio, quella divisione della

superficie in sezioni numerate? Che cosa è tutto questo armamentario se non l’esagerazione,

nell’applicarli, d’uno o di più principi d’investigazione, basati su un ordine di idee relativo

all’ingegno umano ed ai quali il prefetto si è abituato nell’ormai annoso esercizio delle sue funzioni?

Non vi accorgete che egli considera un fatto ampiamente dimostrato che tutti gli uomini i quali

vogliono nascondere una lettera si servano, se non d’un buco fatto col succhiello nella gamba d’una

seggiola, d’un qualsivoglia altro buco o sotterfugio, almeno, tutt’affatto singolare e sempre

nell’ordine d’invenzione, però, del solito buco trapanato? E non vi rendete conto, ancora, che

nascondigli d’una siffatta originalità, non sono impiegati che in occasioni ordinarie e adottati da

intelligenze ordinarie? Giacché in qualsivoglia caso d’oggetto nascosto, tale maniera maliziosa e

involuta insieme di nasconderlo, e, nel suo stesso principio, del tutto presumibile e, di fatto,

presunta? Per modo che la sua scoperta non dipende, in nulla, dalla perspicacia, ma soltanto dalla

cura, dalla pazienza, dalla buona volontà, insomma, di coloro che sono incaricati della ricerca. Ma

quando il caso riveste un’importanza particolare, ovvero – il che è la medesima cosa, agli occhi della

polizia – quando la ricompensa è particolarmente importante, ci s’avvede che tutte queste belle

qualità falliscono invariabilmente il loro scopo. Spero che ora abbiate compreso ciò che io

intendevo affermando che, ove la lettera rubata fosse stata nascosta nel raggio in cui il signor

prefetto organizzò così brillantemente la sua perquisizione, – in altri termini, se il principio

ispiratore del nascondiglio fosse stato compreso nella somma dei principi del prefetto – egli

l’avrebbe scoperta senza fallo. Ciò nondimeno il nostro funzionario è stato completamente giocato,

e la causa principale di questa presa in giro risiede tutta nella supposizione, del prefetto, che il

ministro fosse un pazzo dacché s’era fatto una reputazione di poeta. Tutti i pazzi sono poeti,

secondo il punto di vista del prefetto, così che egli non è responsabile che d’una non distributio

medii deducendo da quella, l’altra proposizione che tutti i poeti sono pazzi».

«Ma si tratta poi veramente del poeta?», chiesi lo. «So che sono due fratelli e che entrambi si

son fatti una reputazione nel mondo letterario. Ma il ministro, a quel che mi pare di ricordare, deve

avere scritto un importante volume sul calcolo differenziale e integrale. Egli dovrebb’essere il

matematico, non il poeta».

«Siete in errore: io lo conosco assai bene: egli è poeta e insieme matematico. E come poeta e

matematico, ha dovuto ragionare a dovere. Se fosse stato soltanto matematico, non avrebbe fatto

che una parte soltanto del ragionamento necessario, e si sarebbe, in tal modo, esposto alla mercé del

nostro prefetto».

«Una siffatta opinione», esclamai, «non può non meravigliarmi. Essa è smentita,

coralmente, dal buon senso comune. Non avrete l’intenzione, spero, di sottovalutare una idea

maturata attraverso i secoli dei secoli. La ragione matematica non è soltanto da ora ritenuta come la

ragione per eccellenza».

«Il y a à parier», disse Dupin, citando Chamfort, «que toute idée publique, toute convention

reçue, est une sottise, car elle a convenu au plus grand nombre. I matematici, ve lo accordo, han

fatto del loro meglio per propagare il popolare abbaglio di cui avete detto poc’anzi, il quale, benché

spacciato per una verità, è, nondimeno, un classico e perfezionato tipo di errore. Per esempio, con

carte e sottigliezza degne al certo d’una miglior causa, ci è stato appreso ad applicare il termine

analisi alle operazioni algebriche. I francesi sono i primi responsabili d’un siffatto imbroglio

scientifico. Ma, ove si convenga che i termini del linguaggio non hanno una loro reale

significazione, – se le parole, insomma, traggono la loro ragione e il loro valore solo dal modo

convenuto con cui vengono applicate, – concedo che la parola analisi traduca la parola algebra,

press’a poco come in latino ambitus traduce “ambizione”, religio, “religione”, e homines honesti, sta

per la categoria delle persone per bene».

«Mi accorgo», dissi io, «che state impancandovi in una disputa con un buon numero di

professori d’algebra di Parigi. Ma non importa: continuate».

«Io contesto la validità e, per conseguenza, i risultati d’un qualsiasi procedimento razionale il

quale s’avvalga d’altro principio che la logica astratta. E contesto, in maniera del tutto particolare, i

ragionamenti che tengono del procedimento proprio alle dottrine matematiche. Le matematiche

sono le scienze attinenti alle forme e alle quantità; il ragionamento matematico altro non è se non la

semplice logica applicata alla forma e alla sua quantità. Il grave errore consiste nel ritenere che le

verità ritenute puramente algebriche siano delle verità astratte e generali. E questo errore è talmente

madornale e gravido di conseguenze, ch’io non posso far di meno che meravigliarmi

dell’universalità colla quale, nonostante tutto, esso è accolto. Gli assiomi matematici non

pretendono affatto ad assiomi generali. Ciò che è vero per un rapporto di forma o di quantità, è

sovente un grossolano errore per ciò che riguarda, mettiamo, il mondo morale. In quest’ultima

scienza è troppo comunemente falso che la somma delle frazioni sia eguale all’intero. E così anche

nella scienza chimica troviamo che quell’assioma ha torto. Nell’apprezzamento che noi facciamo

d’una forza motrice, ad esempio, lo troviamo anche lì, fallace, dal momento che due motori che

siano ciascuno d’una data potenza, non posseggono affatto, una volta messa assieme la loro capacità

di traino, una potenza eguale alla somma delle loro potenze prese separatamente. E v’ha ancora

un’enorme quantità di verità matematiche le quali non sono delle verità che nei limiti del rapporto.

E nondimeno il matematico argomenta incorreggibilmente, basandosi su queste verità fisse, come se

esse potessero applicarsi in generale e in assoluto; il quale potere, del resto, è falsamente imprestato

loro anche dalla gente comune. Bryant, nella sua famosa Mythology, fa menzione d’una analoga

sorgente di errori allorché egli rileva che, quantunque nessuno creda alle favole mitiche dei pagani,

nondimeno noi usiamo trarne spesso delle conclusioni né più né meno che se esse riguardassero

fatti realmente accaduti. E hanno credito, d’altro canto, tra i nostri professori d’algebra, i quali sono

ancor essi dei pagani, talune favole pagane dalle quali sono state tratte persino lambiccate

congetture, non tanto per difetto di memoria, quanto per un incomprensibile ottenebrarsi delle

facoltà mentali. Io non ho mai incontrato dei matematici, per farla breve, nei quali potessi fidare

eccetto che per le loro radici quadrate e le loro equazioni; non ne ho mai conosciuto uno solo che

non tenesse in cuor suo per articolo di fede che x2 + px è assolutamente e incondizionatamente

eguale a q. Provate a dire a uno di cotesti signori, tanto per fare una prova, che voi credere alla

possibilità che x2 + px, non sia affatto eguale a q e quando sarete riuscito a fargli capire che cosa

intendere dire, procurate immantinente di mettervi al largo della sua portata, giacché egli, senza

dubbio, sarà intenzionato d’accopparvi!

«Voglio dire», continuò Dupin, nel mentre che io facevo credito, con una risata, a queste sue

ultime osservazioni, «voglio dire che se il ministro fosse stato soltanto un matematico, il prefetto

non si sarebbe trovato nell’alternativa di firmarmi un assegno. Lo conosco, di fatto, per un

matematico e per un poeta nel contempo, ed io avevo prese le mie misure in ragione della sua

capacità, e tenendo conto delle circostanze in cui egli s’era cacciato. Sapevo, così, che egli era un

uomo di Corte e un intrigante rotto alle più spregiudicate macchinazioni. Riflettei che un uomo

simile doveva essere indubbiamente al corrente di tutti i metodi in pratica presso le stazioni di

polizia. Evidentemente egli dovette aver previsto – e gli eventi l’han provato – le imboscate che gli

sono state preparate. Sono sicuro, inoltre, che egli aveva previste anche le perquisizioni a domicilio.

Le sue frequenti assenze notturne, che il nostro bravo prefetto aveva salutate con gioia quali positivi

pronostici del suo successo, io le tenni come dei semplici trucchi per facilitare le libere ricerche

della polizia, e persuaderla, in tal modo, che la lettera non si trovava nell’alloggio. E sentii inoltre

che l’intera serie dei ritrovati relativi alla non mai variata azione poliziesca in tema di perquisizioni –

i medesimi cioè che vi ho ora sciorinati, e dei quali ho cercato, non senza difficoltà, di mostrarvi la

fallacia – sentii, dico, che tutt’intera quella serie aveva dovuto necessariamente dispiegarsi dentro al

cervello del ministro. Tutto ciò doveva imperativamente portarlo a sdegnare qualsiasi sorta di

nascondiglio volgare. Quell’uomo, io credo, non poteva arrivare a tal punto di ingenuità da non

prevedere che il più complicato, il più impensato e profondo nascondiglio della sua casa, non

avrebbe saputo serbare il minimo segreto per le occhiate, i sondaggi, i succhielli e i microscopi del

prefetto. Da ultimo io decisi che egli si sarebbe necessariamente affidato alla semplicità, seppure

non vi dovette essere indotto da un gusto tutt’affatto naturale. Vi rammentate senza dubbio con quali

scoppi di risa il prefetto accolse, durante il nostro primo colloquio, la mia opinione secondo la

quale, se quel mistero lo sconcertava tanto, era solamente a causa della sua assoluta semplicità».

«Infatti», dissi io, «mi ricordo perfettamente la sua ilarità. Credetti sul serio ch’egli fosse per

divenir preda d’un attacco nervoso».

«Il mondo materiale», disse Dupin, «è affatto pieno di sorprendenti analogie con quello

immateriale. Da ciò proviene che i dogmi retorici hanno somiglianza colla verità così come una

metafora o una similitudine possono rendere più persuasiva un’argomentazione al modo stesso che

abbelliscono una descrizione. Il principio della forza d’inerzia ad esempio, sembra aver la stessa

portata nelle due nature, quella fisica e quella metafisica; un corpo d’una certa grandezza è messo in

moto con maggiore difficoltà che non quello d’una grandezza minore, e la sua quantità di

movimento e in proporzione di questa difficoltà. Ed ecco una proposizione analoga altrettanto

incontrovertibile: le intelligenze d’una vasta capacità le quali sono nel contempo più impetuose, più

costanti e più accidentate ne e loro possibilità dinamiche che le altre d’un grado inferiore sono

quelle che si muovono più disagiatamente e che sono le più frastornate d’esitazioni al momento di

mettersi in marcia. Altro esempio: avete mai notato quali siano le insegne di bottega che attraggono

maggiormente la vostra attenzione?».

«Non ci ho mai pensato, a esser sincero», dissi io.

«Esiste», replicò Dupin, «una sorta di indovinello che s’usa giocare su una carta geografica.

Uno dei giocatori prega qualcun altro di indovinare una data parola: il nome d’una città, ad esempio,

d’un fiume, d’uno Stato, d’un impero: una parola qualunque, a farla breve, che sia compresa nella

superficie variopinta e imbrogliata della carta. Una persona che sia nuova al giuoco, cerca, in

generale, di imbarazzare il suo avversario dandogli a indovinare dei nomi scritti in carattere

impercettibile. Ma gli adepti del giuoco scelgono dei nomi scritti a caratteri cubitali, quelli

medesimi che si leggono da un capo all’altro della carta. Quei nomi, come pure quelli delle insegne

e dei manifesti a lettere troppo grandi, sfuggono all’osservatore a causa dello loro stessa evidenza. E

a questo punto dirò che le dimenticanze materiali sono del tutto analoghe alle distrazioni d’ordine

morale di uno spirito che si lascia sfuggire le considerazioni che siano troppo palpabili, fino alla

noia e alla banalità. E questo è un punto, a quel che sembra, un tantino al di sotto, ovvero al di

sopra, dell’intelligenza del prefetto. Egli non ha mai creduto probabile che il ministro avesse

deposta la sua lettera proprio sotto il naso di tutti, nel solo intento d’impedire a un individuo

qualunque di scorgerla. Ma più io mi perdevo a far congetture sull’audacia, la profondità e lo spirito

inventivo del ministro D. – e soprattutto sul fatto ch’egli aveva bisogno di avere il documento

sempre a portata di mano perché potesse usarne tempestivamente, e ancora su quell’altra

circostanza apertamente dimostrata mercé l’aiuto del nostro prefetto, che cioè la lettera non era stata

nascosta in quelli che sono i limiti d’una ordinaria perquisizione foss’anche compiuta a regola d’arte

– e più io mi convincevo che il ministro, per nascondere la sua lettera, era ricorso all’espediente più

ingegnoso che si possa concepire da mente umana, il quale consisteva addirittura nel non tentare

affatto di nasconderla. Forte di questa persuasione, mi aggiustai sul naso un paio d’occhiali verdi e

mi presentai, un bel mattino, con l’aria di capitarvi per puro caso, nell’abitazione del ministro. Il

signor D. era in casa. Egli girandolava per le sue stanze, sbadigliando e gingillandosi con mille

sciocchi argomenti e protestandosi oppresso da una noia mortale. Il ministro D. è, forse, tra i nostri

uomini più energici, ma soltanto quando è certo di non essere osservato da nessuno. Per non esser

da meno di lui, cominciai anch’io a lamentarmi, e accusai un’improvvisa debolezza alla vista che mi

costringeva a portare occhiali verdi. Ma dietro a quelli ispezionavo, con cura e minuzia l’intero

appartamento, badando tuttavia a esser sempre presente alla conversazione del mio ospite.

Concentrai, dapprima, tutta la mia attenzione su una grande scrivania presso la quale egli era

seduto, e sulla quale giacevano, mescolate disordinatamente, alcune lettere ed altre carte, assieme a

qualche volume e uno o due strumenti musicali. Dopo un esame piuttosto prolungato, fatto con tutto

mio agio, non vi scorsi, però, nulla che potesse giustificare i miei sospetti. Ma i miei sguardi, a

lungo andare, dopo aver fatto un completo ed accurato giro della camera, caddero su un qualsiasi

portacarte adorno di lustrini, e sospeso a mezzo d’un nastro scolorito a un piccolo bottone di metallo

dorato proprio al centro della cappa d’un caminetto. Quel portacarte era diviso in tre o quattro

compartimenti, e lasciava vedere, oltre a cinque o sei piccoli biglietti da visita, una lettera. Questa

era piuttosto sudicia e spiegazzata. Ed era come divisa in due pezzi da uno strappo nel mezzo, il

quale denotava l’intenzione, in un primo momento, di stracciarla come se si trattasse d’un oggetto di

nessun valore. Essa recava un largo sigillo nero colla cifra D., bene evidente, ed era indirizzata allo

stesso ministro. L’indirizzo era stato tracciato da mano femminile, con una calligrafia molto sottile

ed elegante. Era stata gettata negligentemente, ed anche, a quanto sembrava, con un certo sdegno, in

uno degli scomparti superiori del portacarte. Fin dal primo colpo d’occhio, ch’io posai su quella

lettera, non ebbi alcun dubbio che fosse proprio quella che stavo cercando. Essa era, nell’aspetto

esteriore, del tutto differente da quella di cui il prefetto ci aveva letta una tanto minuta descrizione.

In questa del portacarte, il sigillo era largo, nero e recava la lettera D., mentre in quella descritta nel

promemoria del prefetto, il sigillo era piccolo e rosso, con sopra lo stemma ducale della famiglia S.

In questa l’indirizzo era di mano femminile, in quella l’indirizzo – d’un personaggio regale – era stato

tracciato da una mano ardita e decisa. Le due lettere non si rassomigliavano, insomma, che in un sol

punto: nella dimensione.

Ma lo stesso carattere d’esagerazione di quelle differenze, fondamentali,

insomma, – la sudiceria, lo stato deplorevole della carta, spiegazzata e lacerata, in perfetto contrasto

con le abitudini, invece, del ministro, universalmente noto per il suo ordine e la sua metodicità – di

quelle differenze che denunciavano chiaramente l’intenzione di sviare un’indagine indiscreta

offrendo tutta l’apparenza d’un documento senza valore – tutto questo, coll’aggiunta della impudente

ostentazione del documento messo addirittura in mostra perché lo potesse veder bene chiunque

fosse passato nella stanza, la quale ostentazione si trovava a esser pienamente d’accordo con le mie

conclusioni suesposte – tutto questo, mi dissi, è combinato in tal modo da corroborare i sospetti di

qualcuno venuto, appunto, col partito preso d’un sospetto. Prolungai la mia visita il più possibile, e

nel mentre che sostenevo una vivacissima discussione col ministro, su un argomento che conoscevo

per essergli sempre gradito, non distraevo la mia attenzione dalla lettera. Nel corso di quell’esame,

mi posi a riflettere sul suo aspetto esteriore e sul modo nel quale era stata collocata nel portacarte,

fintanto che non pervenni a una scoperta, la quale disperse pure l’ultimo impercettibile dubbio che

poteva essermi rimasto. Osservando i bordi della carta, notai che essi erano più logorati che non

comportasse un uso naturale. Infatti, presentavano le caratteristiche di logorio d’un cartoncino che

sia stato ripiegato nel senso inverso, ma lungo la medesima piegatura. Questa scoperta mi era più

che sufficiente.

Era chiaro che la lettera era stata rovesciata, come un guanto, ripiegata e

nuovamente sigillata. Augurai il buon giorno al ministro e presi congedo da lui, non senza aver

dimenticata, a bella posta, una tabacchiera d’oro sul suo tavolo. Il mattino di poi tornai a cercar la

tabacchiera, e colsi l’occasione per riprendere, vivacissimamente anche stavolta, la conversazione

del giorno innanzi. Ma nel mentre che la discussione era al massimo del suo interesse, una

detonazione fortissima, come una revolverata, si fece sentire sotto alle finestre della casa, ben presto

seguita dalle urla e dalle vociferazioni d’una folla spaurita. Il ministro D. si precipitò a una finestra,

l’aprì e si sporse a guardare al basso. Nello stesso istante io filai diritto al portacarte, presi la lettera,

l’intascai e la sostituii con un’altra, una sorta di fac-simile – quanto all’apparenza esteriore – che

avevo preparato con cura, a casa, contraffacendo la lettera D. del sigillo con un mollica di pane. Il

tumulto nella strada era stato motivato dal capriccio inconsulto d’un individuo armato di fucile. Egli

aveva scaricata la sua arma davanti a una folla di donne e di bimbi. Ma poiché essa era caricata

soltanto a salve, quell’originale fu lasciato continuare il suo cammino, una volta riconosciuto per

innocuo, e il suo gesto fu attribuito ad avere egli alzato il gomito. Quando fu partito, il ministro D.

si ritirò dalla finestra dove io l’avevo immediatamente seguito dopo essermi assicurata la preziosa

lettera. Pochi istanti appresso mi congedavo nuovamente. Il preteso pazzo della sparatoria era stato

pagato da me per far quella parte».

«Ma qual è lo scopo», domandai io, «che vi ha indotto a sostituire la lettera con una sua

contraffazione? Non sarebbe stato più semplice, fin dalla vostra prima visita, d’impadronirvi della

lettera, senza altre precauzioni, e di filare?».

«Il ministro D.», replicò Dupin, «è capace di tutto, ed è un uomo dai nervi a posto. Inoltre

dispone, nel suo stesso alloggio, checché ne dica il prefetto, di servi devotissimi. Se io avessi osato

attuare lo stravagante tentativo cui avete accennato, non sarei uscito vivo dalla sua casa. I buoni

parigini non avrebbero più sentito parlare di me. Ma, a parte queste considerazioni, avevo una mira

particolare. Voi siete a parte delle mie simpatie politiche. In tale affare io ho la parte del partigiano

della dama in questione. Sono diciotto mesi che il ministro la tiene in suo pugno. Ed essa è, per

contro, ora a tener lui, dal momento che egli ignora che la lettera non è più a casa sua ed è sempre

sulle mosse di ricattare. Egli, dunque, andrà incontro, da se stesso, alla sua rovina politica, e in un

colpo solo. La sua caduta non sarà meno precipitosa che ridicola. Si parla con molta sicumera di un

facilis descensus Averni, e nondimeno, in materia di scalate, si può ripetere ciò che Catalani diceva

a proposito del canto: è più facile salire che discendere. Nel caso presente, io non ho veruna

simpatia, inclinazione, o pietà, per colui che sta per discendere. Il ministro D. è il vero monstrum

orrendum, un uomo di genio senza alcun principio. Vi confesso tuttavia che non mi dispiacerebbe

affatto di conoscere l’esatta natura dei suoi pensieri, al momento in cui, sfidato da quella che il

nostro prefetto chiama una certa persona, egli sarà costretto ad aprire la lettera che io ho lasciato,

per lui, nel suo portacarte».

«Come? Gli ci avete messo, forse, qualcosa di particolare?».

«Ah, no! Mi sarebbe apparso affatto sconveniente lasciargli l’interno in bianco. Avrebbe

avuta l’aria d’un insulto. Una volta, a Vienna, il ministro D. mi ha giocato un brutto tiro, ed io gli

dissi, in quell’occasione, e in tono tutt’altro che di scherzo, che me ne sarei ricordato. Per modo che,

prevedendo la sua curiosità relativa alla persona che l’ha gabbato, ho pensato che sarebbe stato un

vero peccato di privarlo d’un qualunque indizio. Egli conosce benissimo la mia calligrafia, ed io ho

copiato, proprio in mezzo alla candida pagina, questi versi:

Un dessein si funeste

S’il n’est digne d’Atrèe, est digne de Thyeste.

Li troverete nell’Atrée di Crebillon».

F i n e

Johnf214

6 Maggio 2016 @ 15:36

Hey esto es un gran poste. Puedo utilizar una porcin en ella en mi sitio? Por supuesto ligara a su sitio as que la gente podra leer el artculo completo si ella quiso a. Agradece cualquier manera.

Dalla Redazione

8 Maggio 2016 @ 15:02

si puedes obviamente citandonos

grazias Giulia D.B.

Luciano donatelli

29 Agosto 2016 @ 21:03

È un grande trattato di marketing e di analisi comportamentale dell’essere umano. Senza tempo e senza fine

Dalla Redazione

30 Agosto 2016 @ 05:59

Si, non dimentichiamo che Poe aveva studiato le dinamiche psichiche e in quel periodo si iniziava a parlare di skotoma, inteso come annullamento psichico di una realtà fisica esistente. Purtroppo poi intervenne Freud con la sua “rimozione” che affossò questa ricerca in fieri che doveva portare, dopo un secolo, alla scoperta della “pulsione di annullamento” che “fa sparire” anche la reltà psichica dell’altro da sé, reificando la realtà umana.

Giulia D. B. per la Redazione di G&N